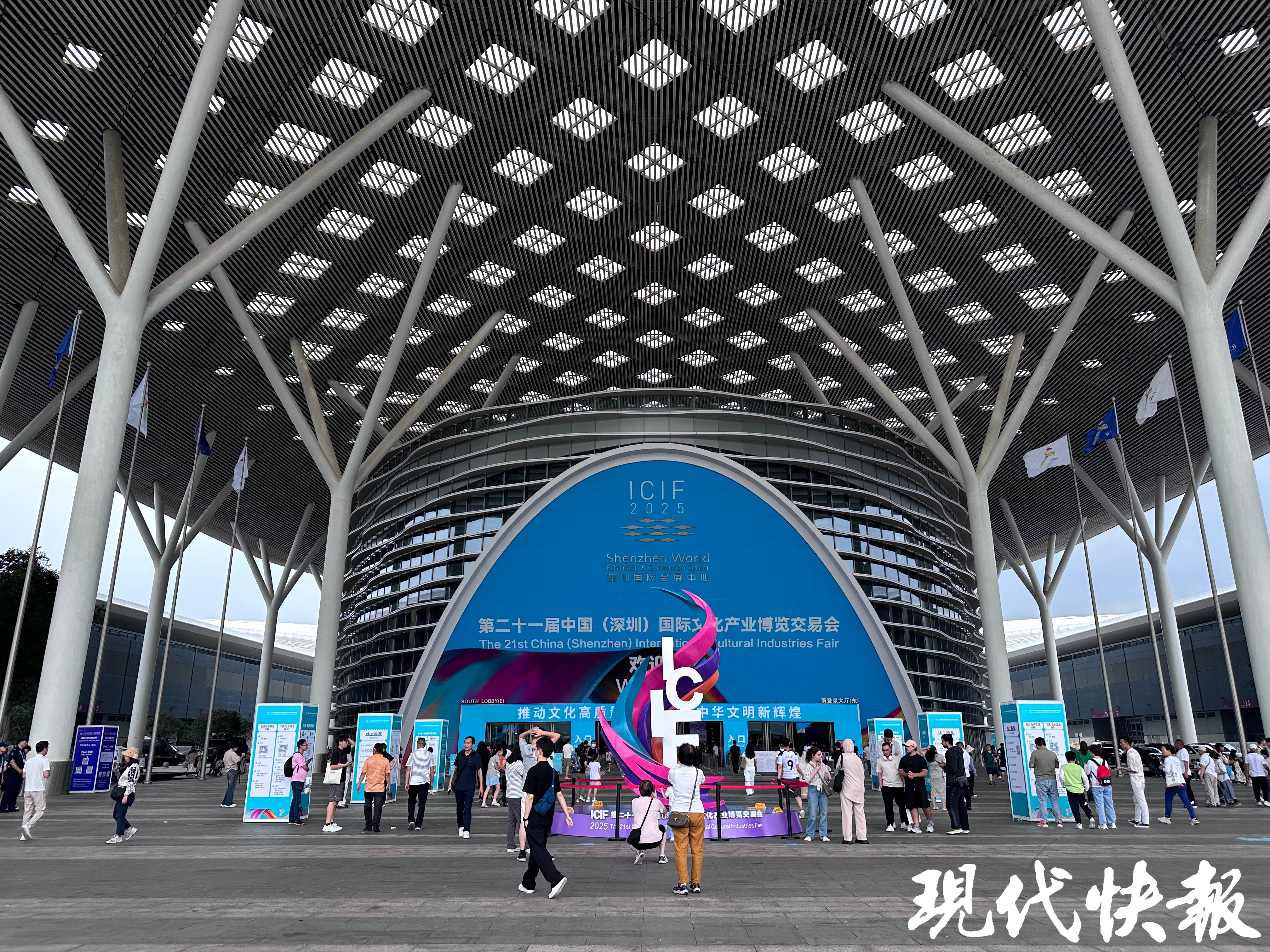

AI机器人迎接八方观众,各式各样的文旅AI导览,还有“玩空气”的AI架子鼓、斗诗饮酒的“李白”“杜甫”仿生人形机器……5月25日,在第二十一届中国(深圳)国际文化产业博览交易会(以下简称文博会)现场,随处可见“高科技”分分钟刷新认知。据了解,本届文博会首次设立人工智能展区,汇聚60余家头部企业与创新新秀,8大展馆内的科技含量更是超标,展现文化+科技的无限可能。

起猛了,看到李白与杜甫在“把酒吟诗”

“听说那里有李白和杜甫!”“走走走,去看看。”刚走进辽宁展区,记者就凑上了热闹。循着高昂的吟诵声望去,原来是仿生人形机器人“李白”和“杜甫”在把酒吟诗。

只看“李白”手持酒杯声情并茂地吟诵出《将进酒》,站在一旁的“杜甫”不甘示弱表示他也作诗。“你和杜甫谁更厉害?”面对现代快报记者犀利地提问,李白“哈哈哈”地笑道,这怎能简单相较?当然各有各的特点。一旁的观众感叹,原来大诗人也是“端水大师”。

据了解,这两位交互型仿生人形机器出自大连蒂艾斯科技发展股份有限公司,工作人员介绍,仿生人形机器采用仿真皮肤、柔性机器人关节、运动控制等多项技术,因此能做出眨眼、皱眉等各种人类细微表情,十分逼真。

机器人“社牛”你见过吗?在深圳宝安展区,深圳大象安泰科技的人形机器人成为全场焦点。这款搭载文心一言和豆包大模型的智能机器人,不仅拥有高度仿真的硅胶外观和灵动自如的动作表现,更展现出AI交互的无限可能。

现场工作人员介绍,它可以在文旅导览、展会服务、直播带货等场景中提供个性化服务。从颐和园的智能讲解员到直播间里场观突破30万的主播,这款月产能达80至100台的机器人正在多个领域展现商业价值。

一个“烫”知识:AI已开启全场景应用模式

AI数字人可以做哪些事?江苏展区的凤凰数智人给你答案。由现代快报开发的凤凰数智人以“文化+科技”双核驱动,深度融合智能交互与东方美学设计,搭载多模态感知引擎与NLP系统,依托凤凰出版知识图谱库,可以实现出版物检索、产业咨询及文化问答的精准响应。

“该系统同时支持中、英、法三种语言服务,观众可通过语音或触控自由调取信息流,降低交互门槛,为人们带来全新的出版行业数字化服务体验。”在现场工作人员展示下,记者体验了一下与数智人对话,面对“江苏最美图书是哪本”“还有哪些没上米其林但很好吃的馆子”等刁钻问题,都展现出超常“情商”。相信会给不少书友全新的互动体验。

除了文旅、文博等领域,AI已逐步深入生活“血管”、改变生活方式。在粤港澳大湾区文化产业创新展,一款“感音空气架子鼓”成为本届文博会上的“人气王”之一。这套无实体鼓的空气架子鼓由深圳感音科技有限公司研发,采用航空航天飞行控制技术和动感捕捉技术,从而实现精确的空间定位。“不用鼓不用镲,只用两根鼓棒就能敲出富有节奏感的鼓点,真是科技减负!”一位音乐爱好者惊叹道。随着人工智能的发展,第三代智能乐器将越来越被年轻人喜欢。

此前红遍网络的全球首款AI硬件名片——SOON AI名片也在文博会。深圳市加推科技有限公司品牌负责人介绍,这张仅有2.8毫米厚的“SOON”AI名片,藏着颠覆传统商务模式的硬核实力:自研芯片、NFC超灵敏线圈和雷达感知模块,支持138种语言实时多媒体翻译、自动生成会议纪要。它不仅是一张商务交往的新名片,更是集销售、翻译、秘书等多角色的综合体。“在未来或许能更新全球商务人士的交流体验,助力中国企业扬帆出海。”

科技+传统文化,年轻人更“AI”

看一次AI中医、做一次AI理疗、享受一次AI冥想,年轻人的“养生”你还跟得上吗?

在山东展区,一位特别的“中医”正在为观众进行理疗。“我们的协作机器人携带末端点阵波工具精准到达痛处,利用‘声波’原理将能量直达皮下舒缓肌肉,能把严重的粘连、淤堵,更快速地拨开疏通。”遨博(山东)智能机器人有限公司技术人员介绍道。机器人的精准手法直中要害,体验的观众起身后表示确实很放松。

在江苏展区,传统文化企业将AI运用到了生产线上。扎染作为结扎染色古老工艺,其独特魅力源于染色过程中的随机性与不可预测性。面对工业化挑战,江苏华艺集团以全国首条人工智能扎染生产线破局。

该生产线包括人工智能注染打样机器人系统和人工智能注染全自动流水线,通过机器人软件连接、视觉检测等先进技术,实现产品的智能化、自动化生产,生产效率较以往人工方式提升6倍的同时,又保留了传统手工扎染的工艺特色。

“人间珠宝何足取,宜兴紫砂最要得。”卓易文化以数字技术重构非遗保护生态,建立“电商+版权+拍卖+交易”的“紫砂·易”平台,通过版权和IP创意孵化中心,链接优质创作者,完成版权登记与确权,并基于产业基础进行产品撮合转化;同时通过区块链技术推出了艺术品数字身份认证体系,有效解决了传统文化产业“确真、确权、交易、流量、变现、传播”痛点问题。

只要扫描紫砂壶专属甄选卡上的二维码,作者、泥料产地、制作工艺等信息即刻跃然屏上,“这个紫砂壶的确买得放心!”一位年轻观众由衷赞叹道。

在深圳文博会的创新场域里,“文化+科技”双轮驱动正以前所未有的势能推动产业变革。这场年度盛会不仅见证着AI机器人以毫米级精度复现传统笔墨神韵,更催生着无人机光影矩阵在数字苍穹书写文化密码。当非遗技艺通过3D建模实现跨时空传承,当全球文化贸易依托区块链构建数字丝路,一个文明演进的新时代正在科技赋能下加速到来。

现代快报/现代+记者 宋经纬 文/摄 于茜同/剪辑

(部分图片由江苏展区提供)