全球气候变暖是现今最热门的环保议题,然而在地球46亿年的历史中,更加极端严酷的气候比比皆是。能否从漫长的古气候变化中找到参考案例,帮助人类更好地应对全球气候变暖带来的改变?近日,由中国科学院南京地质古生物研究所研究员陈吉涛领衔的国际研究团队从远古冰室气候变化中获得新发现,高氧环境下全球变暖仍可导致海洋缺氧。

从远古气候变化案例中寻找“参考模板”

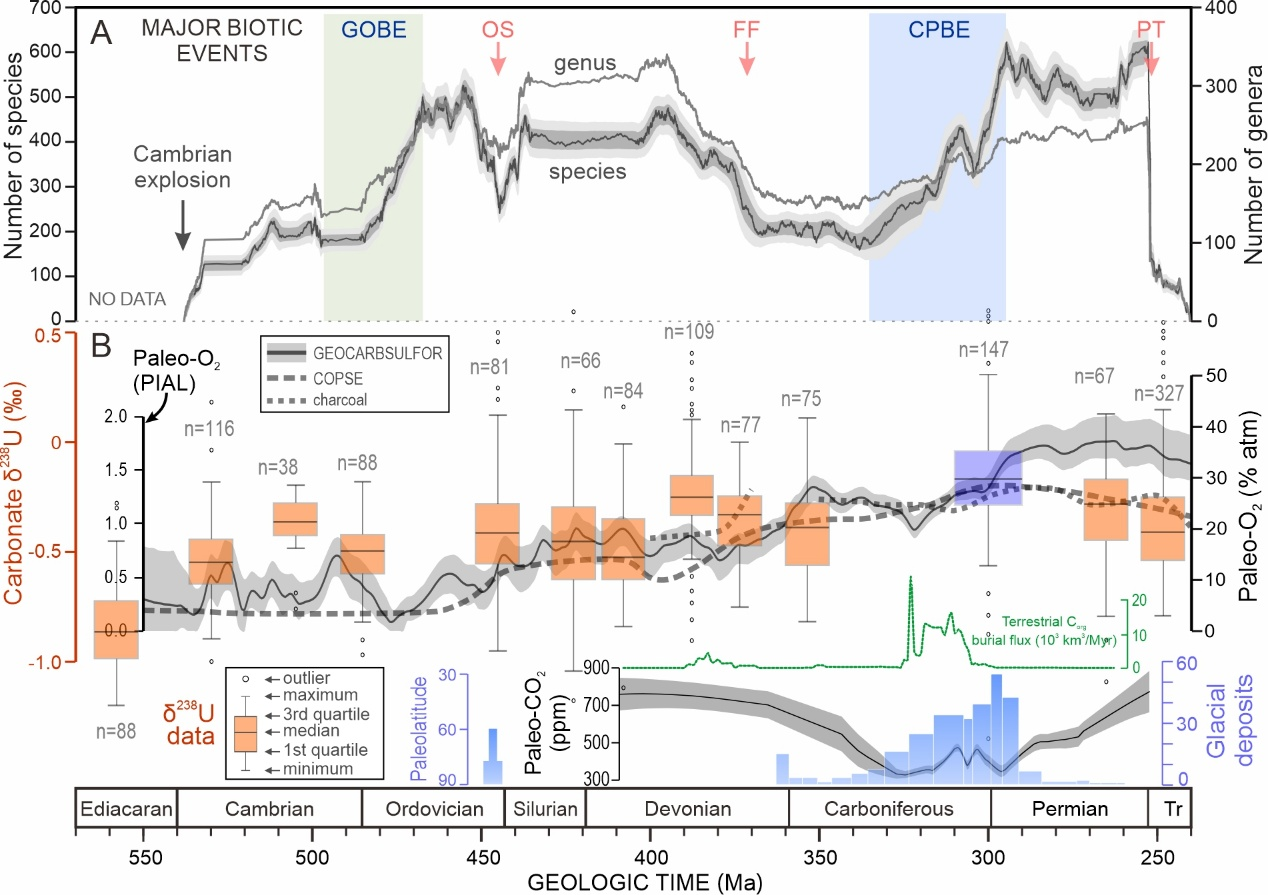

地球历史中,既有长达上千万年的严寒,也有持续数百万年的酷热和暴雨。其中,距今3.6亿–2.6亿年的“晚古生代大冰期”是最受科学界关注,这是地球自陆生高等植物及陆地生态系统建立以来持续时间最长的冰室气候时期。这段大冰期的大气二氧化碳水平波动,跨越了从工业革命前到未来高碳排放情景预期的范围,对研究当前全球气候变暖具有重要意义。

同时,“晚古生代大冰期”大气中的氧气水平也达到地球46亿年历史的峰值,约为当前大气氧气含量的1.2–1.7倍。这种异常高氧环境可能与海洋、陆地动物的巨型化现象息息相关,也可能是触发从石炭纪中期至二叠纪早期海洋生物大辐射事件的一个原因。

尽管地质记录、生物化石证据以及生物地球化学模型重建均支持当时大气含氧量升高,但关于高氧大气与冰室气候下海洋氧化还原环境是如何演化,仍然缺乏直接证据。

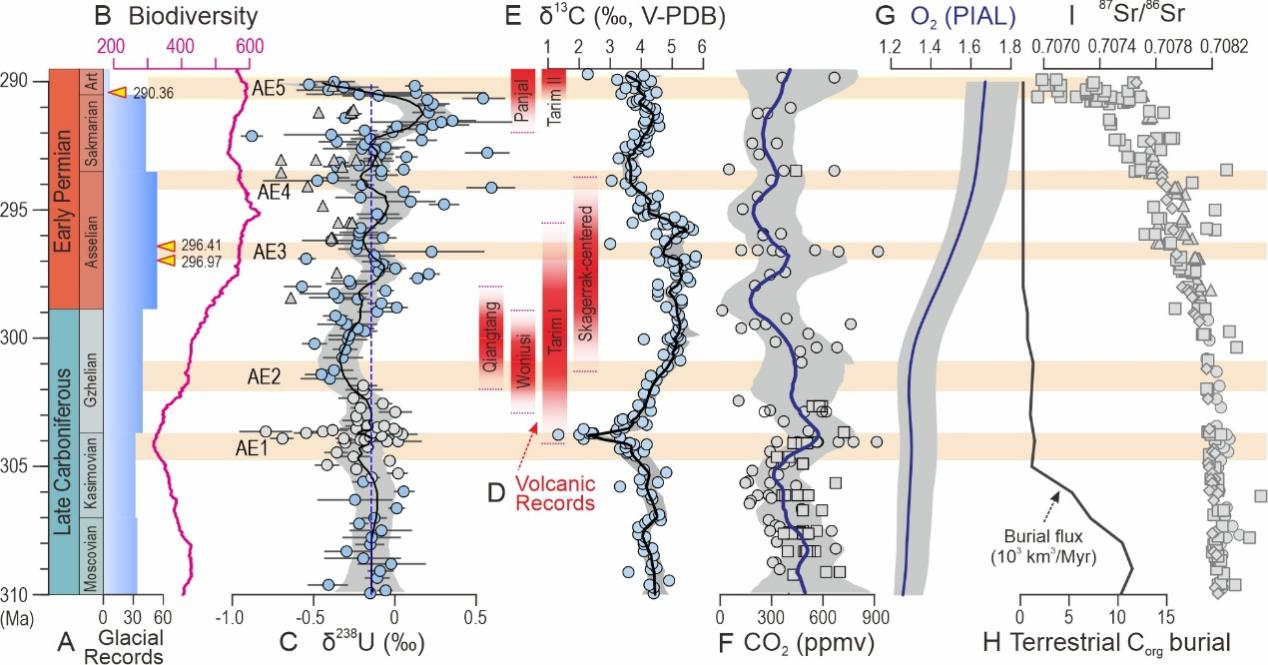

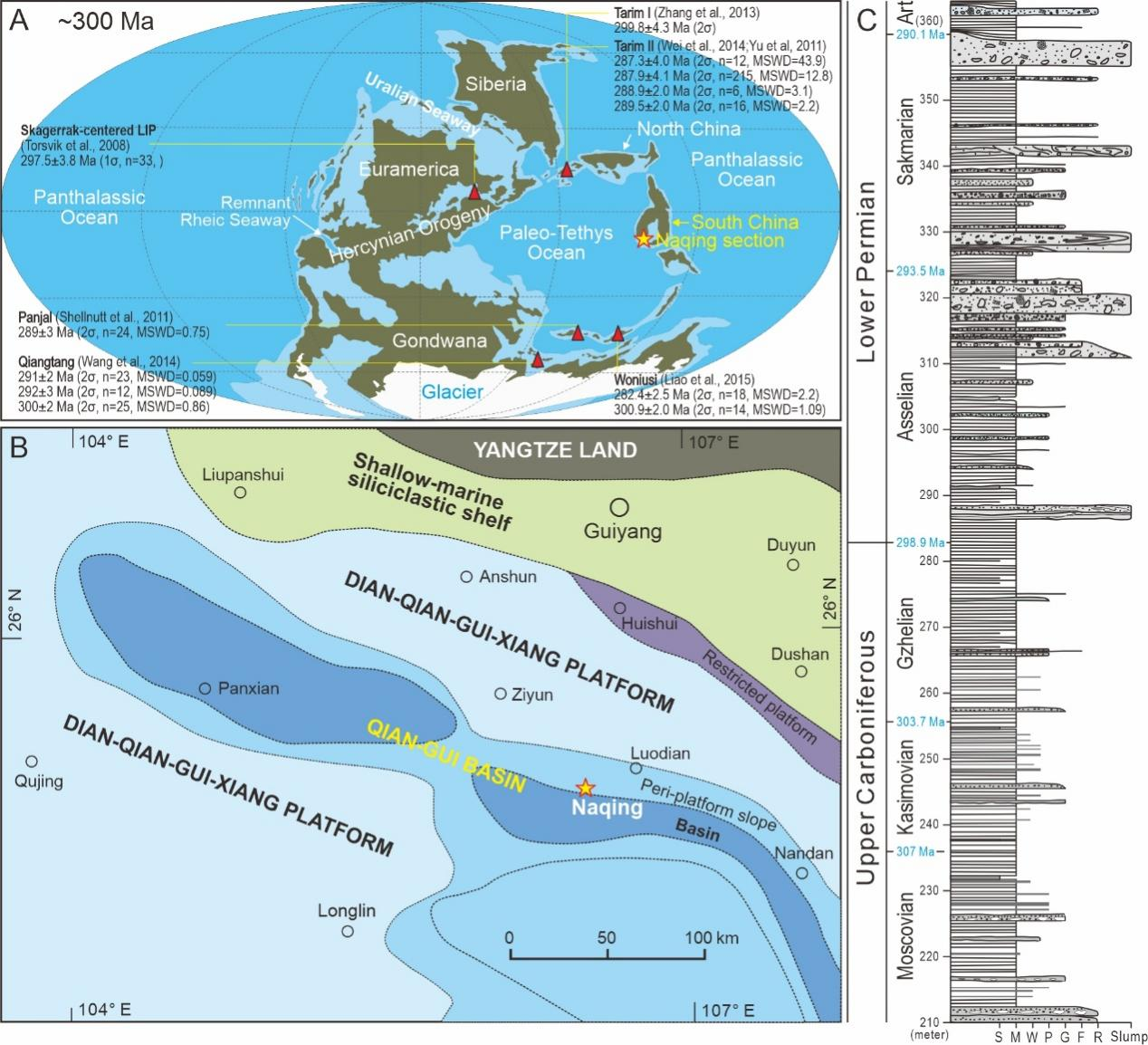

近日,由中国科学院南京地质古生物研究所研究员陈吉涛领衔的国际研究团队,联合南京大学、美国、新西兰、丹麦等国内外同行,对华南板块贵州罗甸盆地3.1亿–2.9亿年前的碳酸盐岩沉积序列开展了高时间分辨率的铀同位素(238U/235U)研究。同时,研究团队结合该时段的碳同位素和大气二氧化碳浓度数据,以及火山活动、植被演化等地质事件,利用生物地球化学循环模型等,综合探讨了该时段的全球碳循环与海洋氧化还原状态。这一成果于北京时间6月24日,发表于国际著名的综合期刊《美国科学院院报》。

大气氧含量增加,为何偏偏海洋缺氧?

研究发现,尽管研究时段为晚古生代大冰期的高峰期,也是显生宙的大气氧含量峰值期,但铀同位素比值多次显著下降,表明海底缺氧面积反复扩大。每次铀同位素比值下降,则都与大气二氧化碳浓度的快速上升同时发生。

高氧环境、二氧化碳浓度上升、海底缺氧,这三者是否存在关联?研究人员利用耦合贝叶斯反演的碳-磷-铀生物地球化学循环模型,定量模拟了在晚古生代冰室气候下的海洋缺氧、碳循环和气候的演变过程。结果显示,在整个研究时段,海洋中有机碳埋藏的增加可能导致大气二氧化碳浓度下降和氧气浓度上升。然而,尽管此时大气–海洋整体氧化水平很高,但间歇性的巨量碳排放也可以引起重复发生的气候变暖和海底缺氧,导致全球海洋缺氧面积扩张至4%–12%,甚至可能导致海洋生物多样性停滞或下降。

这项研究的意义在于,正如晚古生代大冰期一样,当前全球变暖依然可能会导致广泛的海洋缺氧。这一发现有助于我们更好地理解地球气候系统内部的关联与反馈机制,为预测当前全球变暖背景下海洋环境的变化趋势具有重要参考价值。

现代快报/现代+记者 是钟寅