交汇点讯 2025年是郑和下西洋620周年,近日,南京图书馆携手太仓图书馆、福建省图书馆、江西省图书馆、泰国国家图书馆、马来西亚国家图书馆等海内外十多家图书馆共同举办“扬帆书海·互鉴文明——纪念郑和下西洋620周年”大型阅读推广活动。从明永乐至宣德年间,郑和七下西洋,从江苏出发,历经三十余国,总航程达七万海里以上,相当于绕地球三周多,在中国的航海史、外交史上写下了光辉的一页。我们试图从传世古籍中探寻这段航海传奇中的“江苏印记”。

620年前,郑和船队从南京出发,在苏州太仓刘家港拔锚启航。清·张廷玉《明史》的《宦官·郑和传》中明确记载了郑和出发的情况:“永乐三年(1405年)六月,命和及其侪王景弘等通使西洋,将士卒二万七千八百余人,多赍金币,造大舶,修四十四丈,广十八丈者六十二。自苏州刘家河泛海,至福建,复自福建五虎门扬帆,首达占城,以次遍历诸番国,宣天子诏,因给赐其君长。”

明代嘉靖《太仓州志》辑录的《通蕃事迹碑》中记载:“和等自永乐初,奉使诸番,今经七次,每统领官兵数万人,海船百余艘,自太仓开洋。”据苏州文史专家陈其弟介绍,明代嘉靖《太仓州志》辑录的《通蕃事迹碑》,是59岁的郑和在第七次下西洋前,对以往六次下西洋活动所进行的全面回顾总结,嘉靖《太仓州志》卷十中保存的郑和《通蕃事迹碑》全文,是目前所知该碑最早的文字记录,对于郑和研究来说,是一份弥足珍贵的历史文献。

南京是郑和下西洋的策源地,也是郑和的第二故乡。南京图书馆藏《瀛涯胜览》《星槎胜览》《龙江船厂志》《武备志》《西洋番国志》等典籍,记录了古代中外友好交往的难忘细节。江苏省郑和研究会高级顾问、学术委员会主任赵志刚告诉记者,南京现存龙江船厂遗址、静海寺、天妃宫、郑和墓、明内官监衙署、净觉寺等与郑和下西洋相关的43处遗址遗迹。

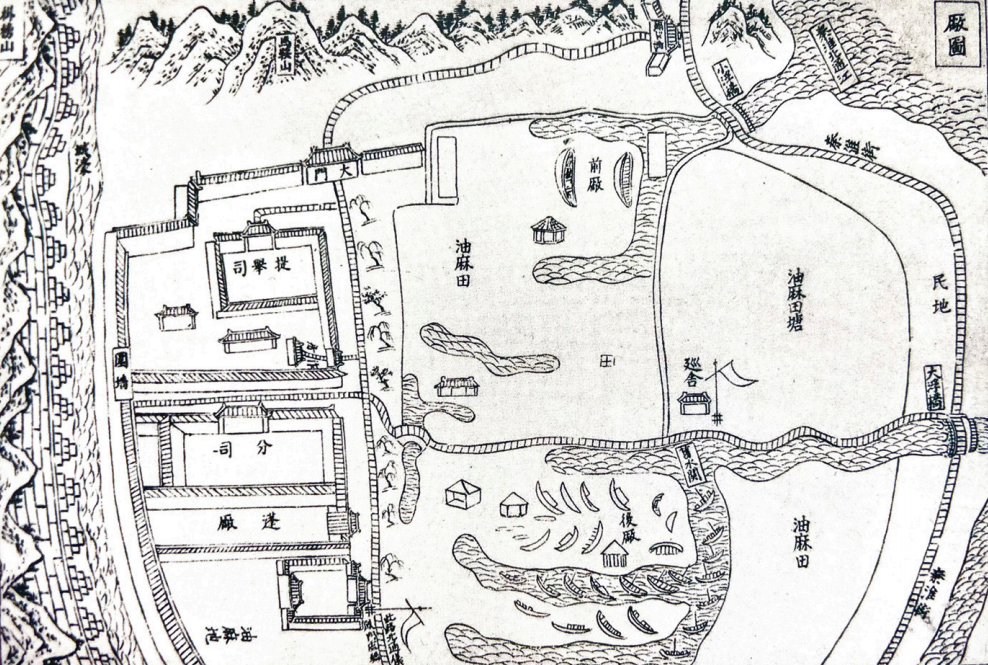

《龙江船厂志》是明代南京工部主事李昭祥所著的一部船厂志,书中记载:“永乐五年,改造海运船二百九十四只,备使西洋”,并附有海船图式。赵志刚说,当时,南京长江沿线布满了30多个船厂,其中龙江船厂位于狮子山下,占地820亩左右,是世界上规模最大、规格最高的造船厂,郑和下西洋所用的宝船有部分在此修造。

马欢《瀛涯胜览》明钞本卷首载:宝船制度,分为大、中两种,“大者长四十四丈四尺,阔一十八丈;中者长三十七丈,阔一十五丈”。南京人巩珍参与郑和下西洋的第七次航行,他在撰写的《西洋番国志》书中,详述了船舰出航时,“体势巍然,巨无与敌,篷帆锚舵,非二三百人莫能举动”的浩然气势。

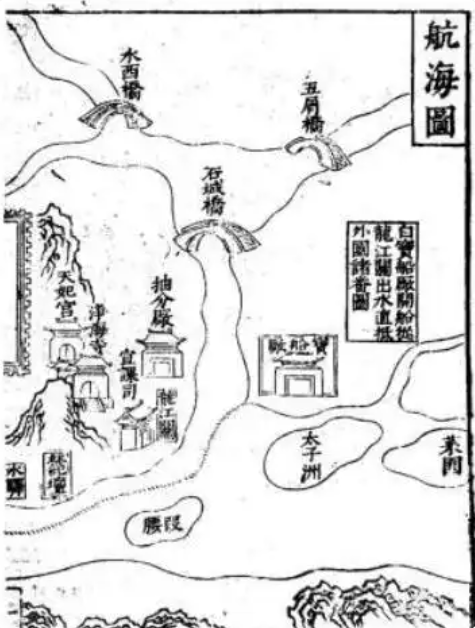

明代军事家茅元仪编纂的《武备志》中有一组著名的《郑和航海图》,图上署“自宝船厂开船从龙江关出水直抵外国诸番图”,这是对郑和下西洋航路的图绘。据南京图书馆历史文献部馆员樊璐介绍,图中使用航线的针位(航向、方位)和更数(航程、距离)记录船队所经海区的航线、港口、礁石等,体现了当时的航海技术,也印证了江苏作为枢纽的地位。茅元仪在郑和航海图的序言云:“明起于东,故文皇帝航海之使不知其几十万里,天实启之,不可强业。当是时,臣为内监郑和,亦不辱命焉,其图列道里国土,详而不诬,载以昭来世,志武功也。”这明确说明这套地图就是郑和下西洋所使用的海图。

明永乐五年(1407年),郑和第一次下西洋平安归来,明成祖朱棣为褒扬天妃护佑而敕建“天妃宫”,还亲自撰写碑文。《明会典》记载:“天妃宫在龙江关,永乐五年建。”此后,郑和历次下西洋出航前,都要专程到南京天妃宫祭拜海上保护神妈祖。南京天妃宫是明代全国规格最高的海神妈祖庙,据明万历年间的《金陵玄观志》记载:“天妃宫东至仪凤门、西至静海寺、南至官街、北至凤城,周围墙垣计一百八十一丈余。”

静海寺与天妃宫相邻,是明成祖朱棣为纪念郑和航海功绩而特敕建造的,名取“四海平静”之意。清朝陈文述在《金陵历代名胜志》中记载了静海寺的位置和由来:“在仪凤门外卢龙山西,永乐以海外平服因建此寺,按永乐命内监郑和等统舟师,遍历西藩诸国。”

赵志刚说,郑和下西洋回南京向朱棣复命时,从海外带回了许多奇珍异宝和珍贵树木,就放在静海寺。记者梳理发现,不少史料记载了他从西洋带回“西府海棠”植于静海寺的故事,据道光《上元县志》记载:“至今犹繁盛,或云此西府海棠之始。”清末陈作霖在《金陵琐志·金陵物产风土志》亦称:“静海寺西府海棠,高大蔽数亩地,花开如锦,明永乐中,太监郑和自西洋携归,建寺时植诸殿墀中者也。”

“在永乐20多年间,318批外国使臣来中华访问,平均每年有16批,比如马来西亚、菲律宾、古印度、斯里兰卡等等,这个频率在历史上非常高。”在赵志刚看来,28年时间里,郑和七下西洋,统领20万人出使海外,到访东南亚、南亚、西亚和非洲东部许多国家和地区,开启了人类大航海时代。这是中国综合国力和海洋文化的一次井喷迸发,标志着中国造船技术和航海能力达到人类木帆船时代的巅峰鼎盛,是中国古代航海史上最光辉灿烂的一页。

如今,郑和这个名字不仅是中国古代航海辉煌的象征,更是中外文明交流互鉴的永恒灯塔,其所承载的“开放包容、互利共赢、和平发展”精神薪火相传,在我们共建“一带一路”的实践中被注入了新的时代内涵。

新华日报·交汇点记者 周娴