编者按

迷彩服或许会褪色,军衔终将卸下,但军旅生涯熔铸的忠诚、坚韧与担当,早已融入骨血,成为永不褪色的生命底色。6位退役大学生脱下军装,却在各自新“战场”上延续着军人本色——那是对使命的永恒追随,是用青春淬火成钢后,依然挺立守护山河的钢铁脊梁。他们的故事,是“退役不褪色”最生动的注脚。

40斤导弹筒压不垮的脊梁

“我们是作战单位,女兵也要扛导弹上一线!”2020年入伍的陆军导弹射手许文欣语气铿锵。在山东潍坊的军营里,她所在的防空营女兵排40余人,与男兵同样承担高强度作战任务——40斤的导弹筒压上肩头,一扛就是一小时;开关导弹箱时指甲常与血肉分离;野外驻训半年,风沙中全班协作扎帐篷、排积水,战友情在磨砺中扎根。

服从与血性,在纪律圈外野蛮生长。初入军营时的不驯,逐渐被“指哪打哪”的纪律性取代。但教导员一句话点亮了她:“规矩是圈内,圈外天地宽”。这份信念催生出军人骨子里的“不服气”——爬战术从不及格到冲刺30秒,宣讲台上面对满场男兵嘶吼“点火!”突破的不仅是面子,更是“没有做不到”的信念,也打破了“导弹射手是男性专属”的认知边界。

导弹筒压弯肩膀,压不垮传承的脊梁。作为“移动的防空堡垒”和战术协同枢纽,每次任务都是与观察手、指挥员建立“感知链”的考验:测距数据、风向判断、空情通报,在秒级内完成信息融合。这种体系作战的默契,锻造了对细节的极致追求与压力下的冷静决断。如今她作为排长参加民兵训练,“平时服务、急时应急、战时应战”的职责已融进血液。当被问及军旅生涯最深的烙印,她干脆回答:“只要穿过军装,一辈子都想为国防燃烧。”

从导弹射手到民兵排长,迷彩服下的锋芒始终在规矩圈外奔涌——那是军人用血汗浇灌的信仰:守护,永不下战场。

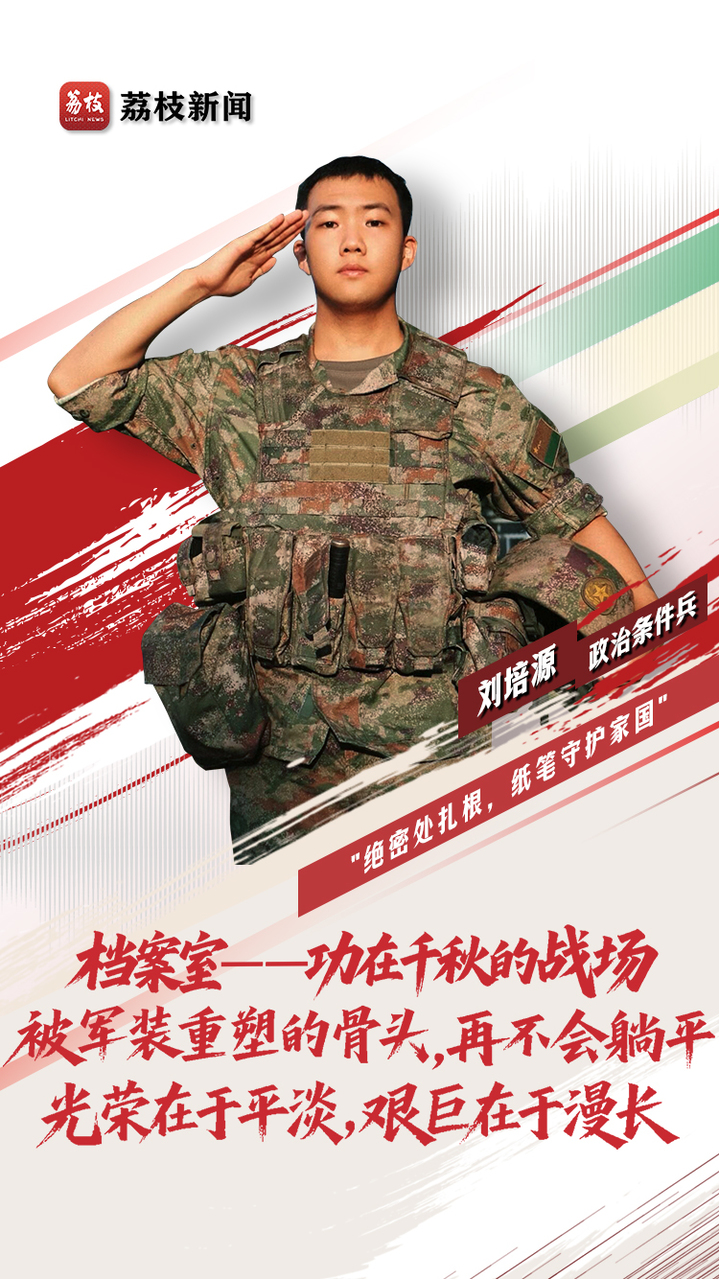

档案室里的“功在千秋”战场

“当小学生朝我们喊‘解放军叔叔好’时,政委问:他们认识你吗?”在北京服役的政治条件兵刘培源回忆新兵拉练时情绪激昂,“那一刻我突然懂了,他们敬的是这身军装,是‘保家卫国’四个字的重量。”

作为政治条件兵,他在中央机关从事保密工作。初入保密室的他曾感到十分沮丧:“看战友持枪训练热血沸腾,我却困在纸堆里。”直到班长点醒:“百年后国家查阅历史,档案经办栏有你的名字——这是功在千秋的战场。”

退伍返校后,他成了宿舍最“不合群”的人——拒绝躺平,每天晨跑雷打不动。“部队敲碎了我‘佛系’的骨头。”这个曾认为“有课上没课躺”的大学生,如今在球场上挥汗如雨,“当兵最大的馈赠是学会在任何环境扎根:好日子能过,苦日子更能过。”

集体中找位置,在平凡中见永恒。正如他手机里存了十几遍的《士兵突击》台词:“光荣在于平淡,艰巨在于漫长。”

30米天线架起的生死信任

“三月的银川,我背着70斤背囊做战备日的重装训练。”电子对抗女兵李静玟提起重装十公里训练时声音发紧。枪带勒进脖颈,头盔歪斜拎在手里,迷彩服内的秋衣被汗浸透。当队伍冲过终点时,她直接瘫倒在地,“腿像灌了水泥,可听见集合哨又得弹起来——我们连的晚饭总是全营最晚。”

在格尔木驻训场,十七八米高的通信天线是她们的“战场”,这些天线也架起了战友之间的生死信任。“两个战友搭天线时,其余人要同步挖掩体、铺伪装网。稍有差池整个阵地就暴露了。那时才懂什么叫把命交给战友——信不过,就只能四人挤着干两人的活,会严重拖慢进度。”

这个曾自认“浑身是刺”的女生,在军营里变成了“迷彩粘合剂”。“以前见生人绝不主动开口,现在带大学军训,能对着百来号人喊口令。”最戏剧性的是差点担任同班同学的教官,“看到熟人名单立刻转交给别人——既怕他们不服管,更怕自己对熟人下不了狠心。”

当被问及给女生的参军建议,她眼里闪过边境线的风沙:“你首先是个兵,其次才是女生。男兵背多少斤,咱们一块铁都不少扛!”迷彩服褪色了,但重装奔跑时磨砺的肩胛骨,永远撑得起祖国的山河。

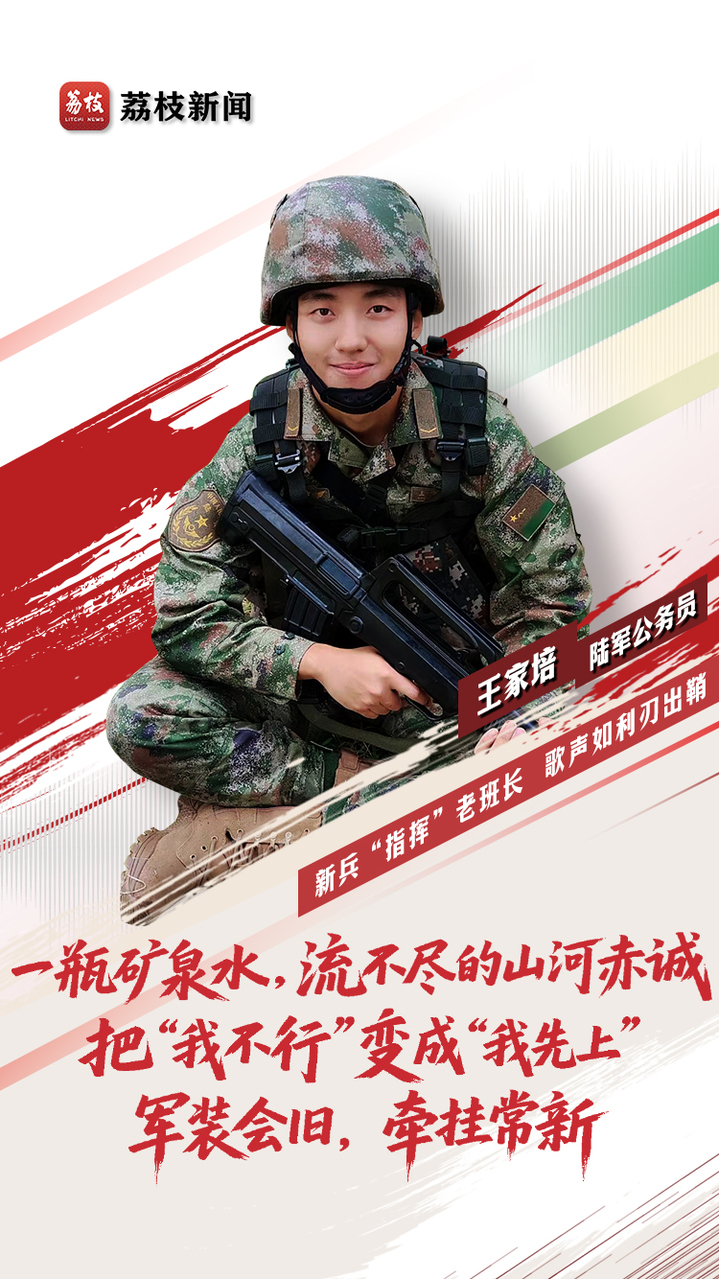

一瓶矿泉水的滚烫传承

“老人攥着褪色的退伍证,手腕布满老茧。我们十指相扣时,他冰凉的手在发颤。”新疆军区陆军王家培忆起2021年夏天:陕西老兵跨越三十年寻访老部队,临走时悄悄留下一瓶未开封的矿泉水。“他说不给部队添麻烦。我握着瓶子,像握着一条滚烫的河——从三十年前流过来,流经我,又继续向前。”

2020年入伍的他,因文艺特长在建党百年时被委任合唱团总导演。这位新兵突然要指挥一群带过兵的老班长,心里倍感“压力山大”。“夜里班长拉我到操场说:‘先接下来,再一关一关闯。’”彩排时老班长唱错拍子,他咬牙连喊三遍“再来一遍”,第三次全队歌声终于如利刃出鞘。

退役复学后,这句“一关一关闯”成了他的人生密码:转专业、带军训、考研冲刺,每个深夜伏案的瞬间,总想起新疆哨位上钢盔滴落的汗珠。“当兵最大的馈赠,是把‘我不行’变成‘我先上’。”如今他带大学生军训时,总特意把矿泉水箱摆在显眼处——那是老班长留给当代军营的隐喻:军装会旧,牵挂常新。

迷彩服或许已压进箱底,但那份把青春交付山河的赤诚,仍在每一瓶传递的矿泉水里汩汩流淌。

电波里编织的战友情

“确保指令能及时传达到每一个点位”,这是陆军话务员刘张亚湘对自己两年军旅生涯最朴素的总结。2020年9月入伍的她,在通信保障的岗位上,用无形的电波编织着部队的神经网络,也在这段经历中淬炼出坚毅的品格与深厚的战友情谊。

作为话务员,她的日常是线路维护、设备调试,保障部队训练和任务中的通信血脉畅通。这份工作看似幕后,却责任重大,是确保指挥链条高效运转的关键一环。每一个清晰的指令背后,都有她们在默默守护着“战场”的耳聪目明。

新兵连的首次拉练,成为刘张亚湘刻骨铭心的记忆。背负几十斤装具的她体力透支掉队,“腿像灌了铅”。绝望之际,身后的班长一言不发,默默将她的背包带往自己肩上挪去,两侧的战友则架起她的胳膊。三人“踩着最后时限”冲回营地的画面,定格了她对“战友”二字的初体验。“那天晚上,我们三个挤在一个被窝里,谁都没提累,但那份沉甸甸的情谊,我懂了。”这份在极限中伸出的援手,成为她军旅生涯最温暖的底色。

“以前做事拖沓、怕吃苦”,她坦言。但部队严苛的标准,让她从“只顾自己”的“小孩”,成长为时刻警惕“不能因为我掉链子”的战士。军营教会她,个人是集体链条上不可或缺的一环。面对挫折,新兵连班长那句“腿可以软,但步子不能停”的箴言,已成为她的人生信条。“现在遇到困难,第一反应是想‘怎么解决’,而不是退缩,这让我更从容。”

潍北黄沙里种下的“家”

2022年4月,初抵潍北,迎接他们的是遮天蔽日的“漫天黄沙”。但这片荒芜之地,正是他们要扎根的“家”。没有现成的营房,一切从零开始。

恶劣的环境没有吓退这群年轻士兵。他们化身“工程兵”,用最原始的工具和双手,在风沙中顽强地构筑自己的生活空间:挖出深深的排水沟,防止暴雨侵袭;一锹一铲铺出简易道路,连接起帐篷与训练场;合力夯下帐篷桩,搭建遮风避雨的住所。为了给荒芜增添生机,他们甚至在帐篷边种下了一排向日葵,金黄的花朵在黄沙映衬下倔强绽放,成为艰苦岁月里一抹温暖的亮色;为了抵御酷暑,又共同架起了遮阳网,在烈日下撑起一片阴凉。这些看似简单的劳作,凝结着集体的汗水与智慧,让“家”的轮廓在沙海中日渐清晰。

“家”的建成伴随着难以想象的艰苦。连续五个多月的冷水澡,是刺骨的记忆,却也在咬牙坚持中磨砺了意志。更难忘的是暴雨突袭的夜晚,雨水倒灌,帐篷被淹。没有抱怨,只有战友们互相提醒、争分夺秒抢修排水沟、转移物资的身影。“这些点点滴滴的经历都挺难忘”,因为这共同经历的困苦,让这个亲手建起的“家”,承载了远超物理空间的意义——那是同甘共苦、患难与共的战友情谊,是“我们在一起,就没有过不去的坎”的坚定信念。

(文案/黄书琪 编辑/马腾达 王雨涵 汤晔(实习) 设计/叶如冰)