“为什么战旗美如画?英雄的鲜血染红了它!”2025年9月3日上午,80面承载着抗战英模部队历史荣光的荣誉旗帜,组成战旗方队,庄严接受祖国和人民的检阅。“刘老庄连”“杨靖宇支队”“老虎团”……每一面战旗,都是一段用热血谱写的英雄赞歌,让人想起那段壮怀激烈的岁月。

2025年10月25日,是中国人民志愿军抗美援朝出国作战75周年。扬子晚报紫牛新闻特别推出“为什么战旗美如画 寻迹75年前的江苏答案”系列融媒体产品,通过实地探访,讲述那些诞生于江苏抗战烽火,又在抗美援朝战场上续写热血的战旗连队故事,去寻找那群“最可爱的人”的身影。岁月流转,战旗依旧无声诉说先烈的伟大,也激励着一代代英雄部队,肩负使命,坚定守护!

第一集:诞生在江苏小巷里的这面战旗,为何能两次选上大阅兵?

2025年9月3日上午的阅兵仪式上,80面抗战英模部队荣誉旗帜迎风飘扬。诞生于江苏连云港赣榆区火叉巷的“青口十八勇士”战旗十年后第二次接受了祖国和人民的检阅。这面战旗是为纪念在青口战役中,掩护大部队撤离激战到弹尽粮绝的八路军115师教导第2旅6团的十八名勇士,他们的故事,为这场“漂亮的胜仗”打上了最英勇的注脚。被授予这面战旗的连队后被编入中国人民志愿军,在抗美援朝战场上也立下赫赫战功。

纪念馆馆长徐志向记者展示受阅的战旗

9月下旬,陆军某部代表郑重将这面二次受阅的“青口十八勇士”荣誉战旗赠予位于连云港赣榆区的青口十八勇士纪念馆,战旗跨越山海,从英雄连队回到了“故乡”。10月,扬子晚报紫牛新闻记者来到青口十八勇士纪念馆,青口镇退役军人服务站站长、纪念馆负责人徐志向记者展示了这面珍贵的战旗:“从1941年的那场战斗,到抗美援朝战场,再到如今和平年代,这面战旗背后的故事诉说着一代又一代的英雄部队宁死不屈、为国争光的光荣传承。战旗的故事,应该被更多人知道!”

2015年战旗接受检阅的画面

山东军区授予八路军第115师教导第2旅6团1营1连“青口十八勇士”战旗。1941年7月7日,为纪念“青口十八勇士”和抗战中牺牲的英烈,八路军第115师决定在赣榆县西部的马鞍山(现为抗日山)上建立“抗日烈士纪念塔”。

抗日烈士纪念塔

1943年5月,教导2旅与地方部队合编为滨海军区,6团被改为滨海军区6团。1945年8月抗战胜利后,滨海军区主力一部编为山东野战军第一、第二师和滨海支队,进军东北,编为东北民主联军第一纵队。解放战争时期改称第四野战军第三十八军,该团为112师334团。

抗美援朝战争爆发后,334团随38军112师入朝,参加了第一至第四次战役和阵地反击战,创敌清川江、攻占凤鸣里、坚守汉江岸、血战三八线,给敌人沉重打击,打出了38军的赫赫威名。被誉为“万岁军”和“最可爱的人”。

334团多个单位荣立一等功,获得“英雄部队”等称号。另外,334团被朝鲜人民军总政治局授予《朝鲜人民军红旗团》称号,334团8连被朝鲜人民军总政治局授予《朝鲜人民军红旗连》称号。“青口十八勇士”连的旗帜也飘扬在抗美援朝的战场上。

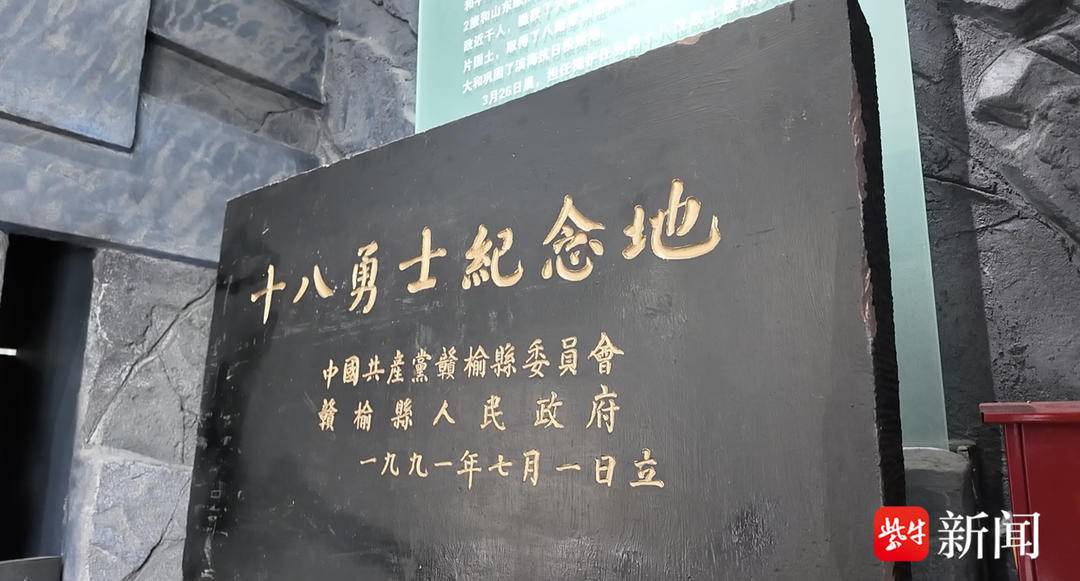

十八勇士纪念地

走进纪念馆,青口十八勇士雕像的纪念碑赫然伫立在眼前,这十八名勇士留下姓名的仅有10人,虽然“无名”,但历史会永远记住他们。在纪念馆里,除了有关抗日战争的史料,记者还看到了珍贵的抗美援朝纪念章,它在展柜里静静伫立,讲述着另一段鲜为人知的故事。“很多人提到青口十八勇士,就会想到抗日战争时期的青口战役。实际上,高举这面战旗的英雄连队的战士们,继承着十八勇士的顽强意志,在抗美援朝战场上也留下了热血,而这段历史,仍需要更多清晰的史料来展陈。”徐馆长说。

抗美援朝纪念章

“青口十八勇士”最初的故事,由著名的战地记者白刃采访了幸存者孟兆阁后写成,当时的通讯报道“头可断血可流志不可屈 十八勇士威名显扬”生动还原了战斗细节,十八名勇士依托火叉巷院落跟敌人打起了巷战,为节约子弹,他们把敌人放近了打,30米以内才开枪,上来一个消灭一个。1排排长赵本源死死抱住敌人的腿,猛地拉响手榴弹炸死了两个日本兵,后因伤势过重牺牲;断了腿的2班副班长不愿拖累大家,用最后一颗子弹自尽。18人战至8人,终因寡不敌众,力竭被俘,之后被拷打了六天六夜,未吐一字。日军用铁丝将他们绑在两根木桩上,准备第二天杀人示众。

夜里,战士孟兆阁被冷风吹醒,他忍着剧痛,磨破手掌,挣脱了铁丝,同时给另三名战士松绑。当他们准备解救绑在另一根木柱上的4位战友时,日军巡逻兵的脚步声逼近,4人只得挥泪告别战友,由于大家伤情太重,最终跑回原队伍的只有孟兆阁一人。孟兆阁接受了战地记者白刃的采访,十八勇士的英雄故事才得以被记录下来,拼凑出英雄们最后的模样。孟兆阁1944年在石沟崖战斗中壮烈牺牲。

十八勇士的英魂永远地留在了抗日战争中,但高举青口十八勇士战旗的英雄连队,从抗日战争至解放战争再到抗美援朝,代代传承。

如今,十八勇士中部分已知烈士的名字被镌刻在“抗日烈士纪念塔”,抗日山烈士陵园服务中心主任贺龙广站在纪念塔前,向记者一一指出他们的名字:原飞友,孟兆阁、马培真、孙洪太、何北生、张秀阁、孙玉坤、李会元……他们和抗战五年来牺牲的烈士名字镌刻在一起,让世人铭记。

今年66岁的老兵宋世光出生在青口十八勇士战斗过的火叉巷,他的祖辈亲历过那场战斗。如今仍住在火叉巷的他,退休后经常来到纪念馆做义务讲解。他带着记者重走了火叉巷,“这条小巷子和当年打仗时的格局一模一样,分为东西两侧,当时发生激战的地方是东面。”眼前这条狭窄的小巷,毫无物理防御性可言,但十八名勇士在这里死守防线,从清晨坚守到晚上,为大部队争取了撤离的时间,“这种精神,一直被一代代英雄部队传承。我是一名老兵,家里三代人都当兵,我们都常常以十八勇士的精神勉励自己,为了祖国和人民,要勇敢向前,绝不退缩!”

火叉巷

和平年代,“青口十八勇士”战旗两次高高飘扬在天安门接受祖国和人民的检阅,向全国人民展示那份不朽的英雄气概。近日,这面战旗又一次回到了勇士们英勇奋战过的地方,这里发生的故事,在人们心中,从未远去。

出品人 刘大颖

总策划 陈迪晨 刘浏

记者 张冰晶 宋世锋

拍摄/剪辑 马斌

校对 陶善工