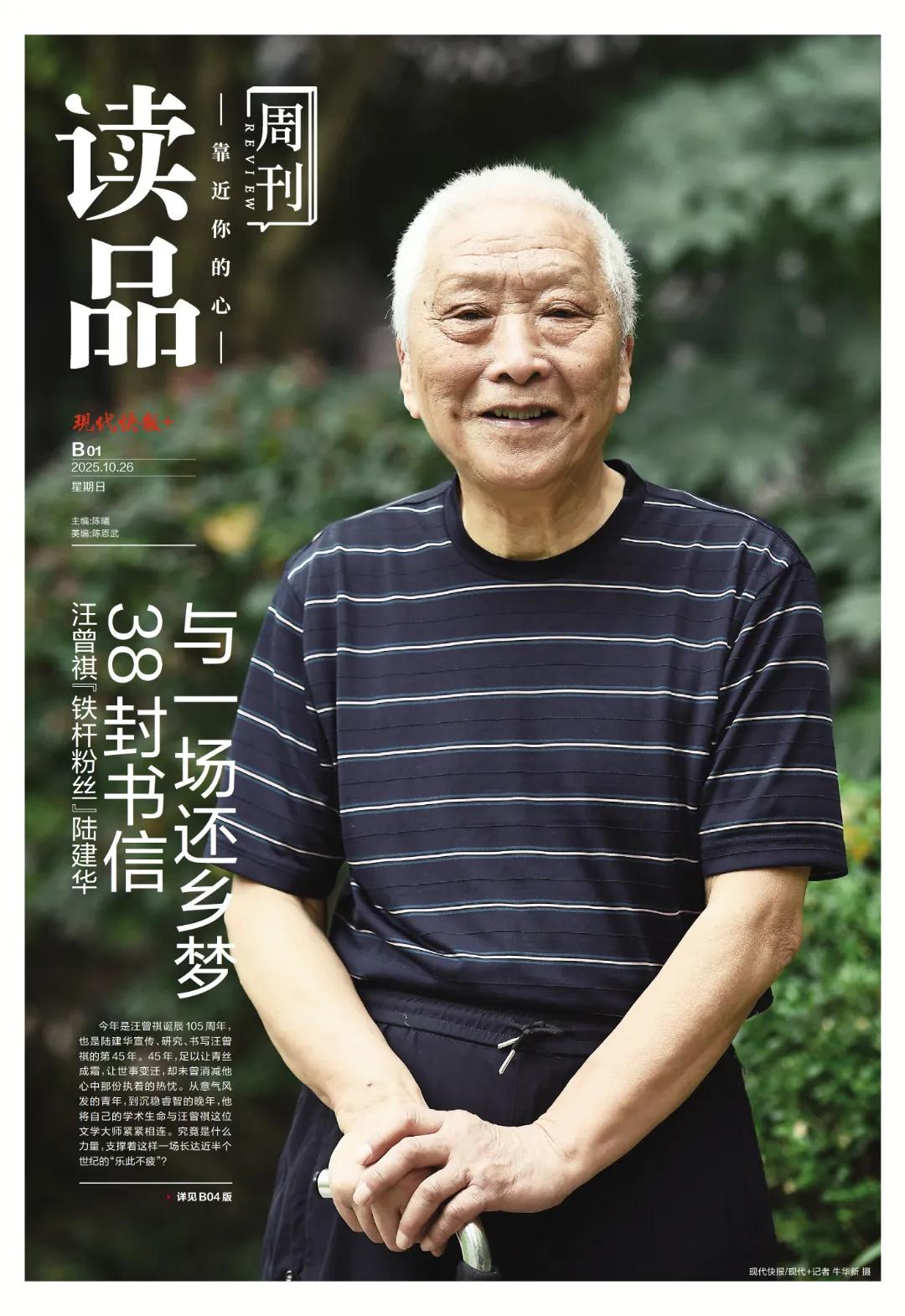

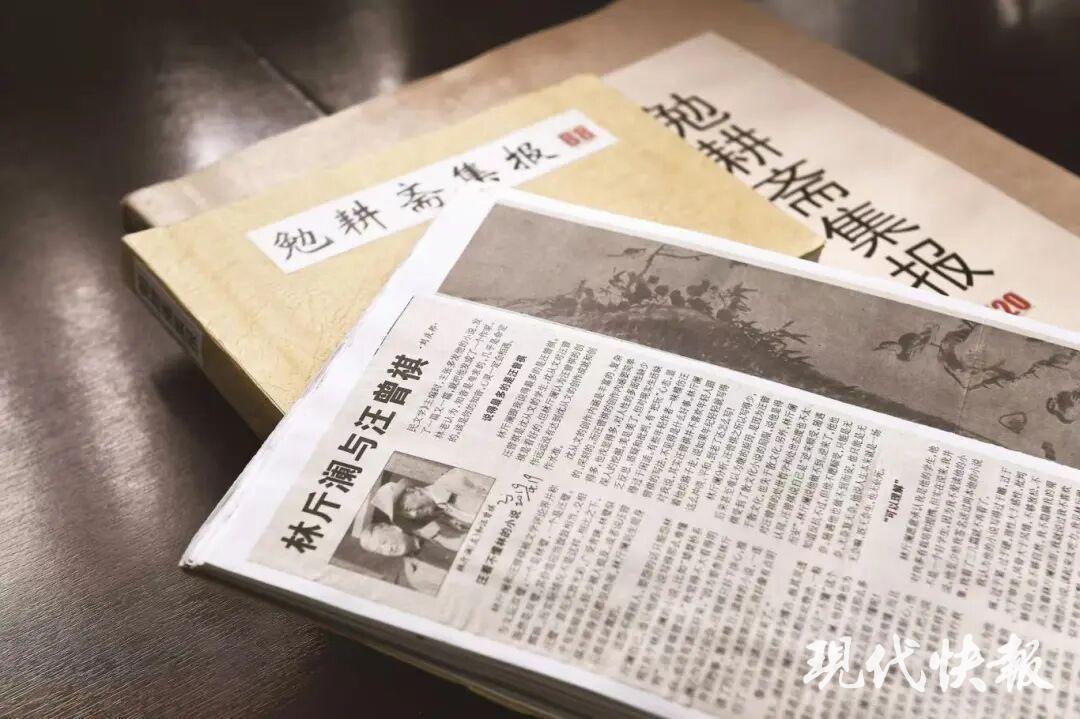

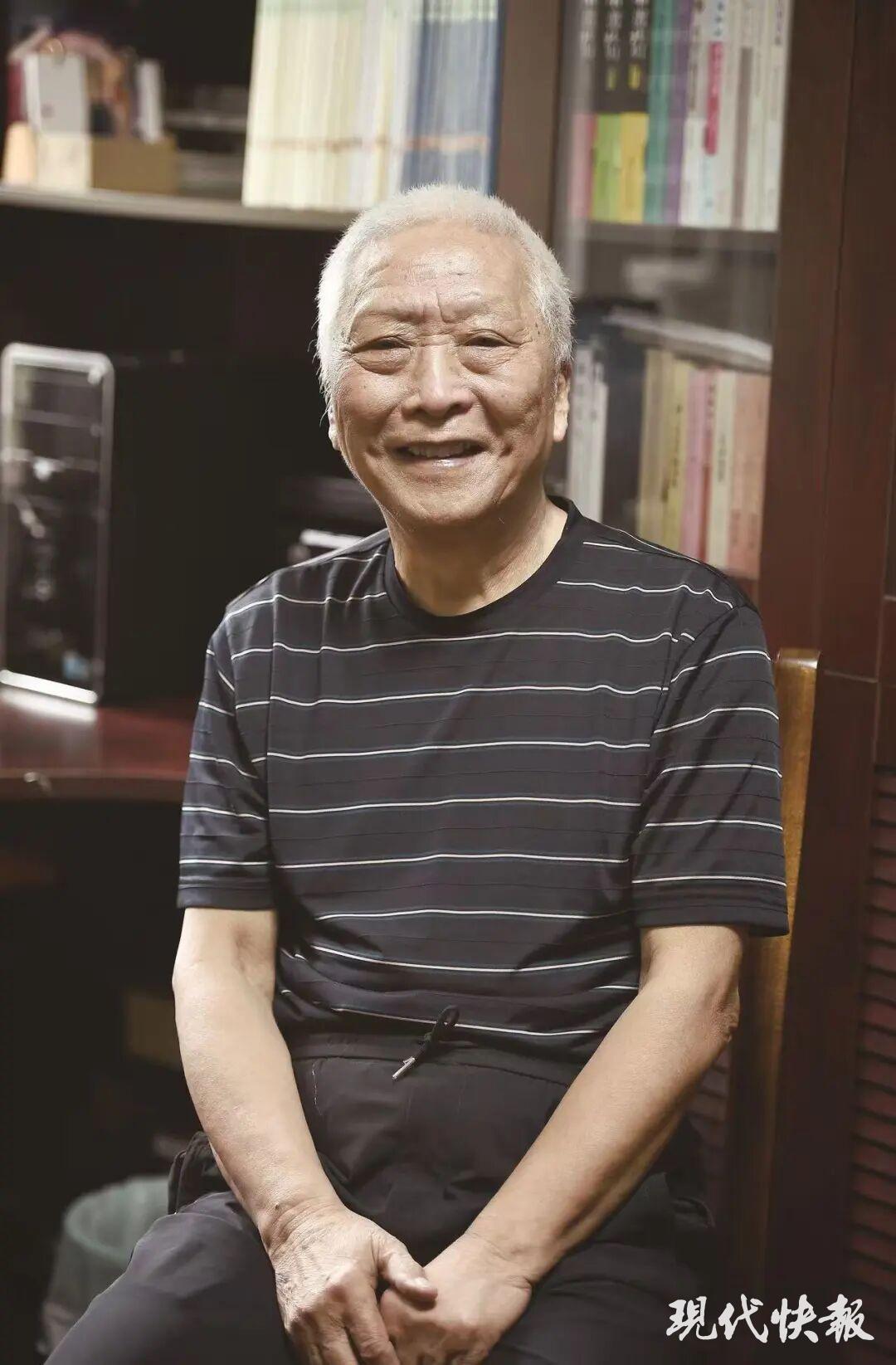

在南京一处素雅的书房中,阳光透过窗棂,温柔地洒落在堆满书籍与资料的桌面上。85岁的陆建华先生,视如珍宝地翻开一本本他亲手“制造”的《汪曾祺研究资料汇编》,向记者介绍那个他熟悉了一生的名字——汪曾祺。

今年是汪曾祺诞辰105周年,也是陆建华宣传、研究、书写汪曾祺的第45年。

45年,足以让青丝成霜,让世事变迁,却未曾消减他心中那份执着的热忱。从意气风发的青年,到沉稳睿智的晚年,他将自己的学术生命与汪曾祺这位文学大师紧紧相连。

究竟是什么力量,支撑着这样一场长达近半个世纪的“乐此不疲”?

现代快报/现代+记者 任雨风/文

牛华新/摄

“来自家乡的评论”

一切的故事,始于水乡高邮那片孕育文思的沃土。

1940年年底,陆建华出生于高邮临泽镇东乡的南荡村。作为一个农家少年,书籍是他窥探外部世界的重要窗口。可当时家乡能找到的读物寥寥无几。怀着对知识的渴望,1952年秋,父母毅然送他到临泽镇求学,从此开启了他对文学的漫长追寻。

中学时,陆建华从临泽来到了高邮县城,命运在此悄然埋下伏笔。他的高中同班同学汪海珊,正是汪曾祺同父异母的弟弟。

有一天,汪海珊带着一本1957年第三期的《人民文学》杂志,自豪地递给陆建华:“我家大哥在北京工作,这是他发表的作品。”陆建华接过来一看,那是一组题为《冬天的树》的散文诗,文字清新隽永,别具韵味。那一刻,仿佛有一束光,照进了少年的心。

“当时我就想,原来作家并不是那么遥不可及,自己同学的哥哥,不就是一位作家嘛。”时隔60余年,陆建华回忆起那一刻,语气中依然带着初识的欣喜。这个看似偶然的契机,却具有决定性意义。自那以后,“汪曾祺”这三个字,便深深地记在了陆建华的心中。

凭借“同乡”和“与其弟是同学”这两个特别条件,陆建华比绝大多数读者更早知晓汪曾祺的名字。而他真正开始宣传与研究汪曾祺,则始于20世纪80年代初,60岁的汪曾祺“复出”文坛之际。

“那时,我便下决心,将研究、宣传汪曾祺作为自己这辈子写作事业的重要追求目标。”陆建华解释道,尽管汪曾祺早在20世纪30年代末、40年代初就已涉足文坛、发表作品,但解放后他长期搁笔,改行当编辑,渐渐远离了文学创作。一直到改革开放后,汪曾祺重返文坛,于1980年10月起陆续发表《受戒》《大淖记事》《岁寒三友》等一大批以高邮旧生活为题材的作品,震动文坛,真正成名。

而后,陆建华就这三篇小说,一气呵成写下近万字的评论文章——《动人的风俗画——漫评汪曾祺的三篇小说》,寄往《北京文学》编辑部。或许是文中“来自家乡的评论”这一身份引起了编者的注意,他的文章被迅速全文编发。直到此时,始终未曾与汪曾祺谋面,也未曾通过信的陆建华,才终于鼓起勇气,给汪曾祺写下了第一封信。

一场跨越42年的还乡梦

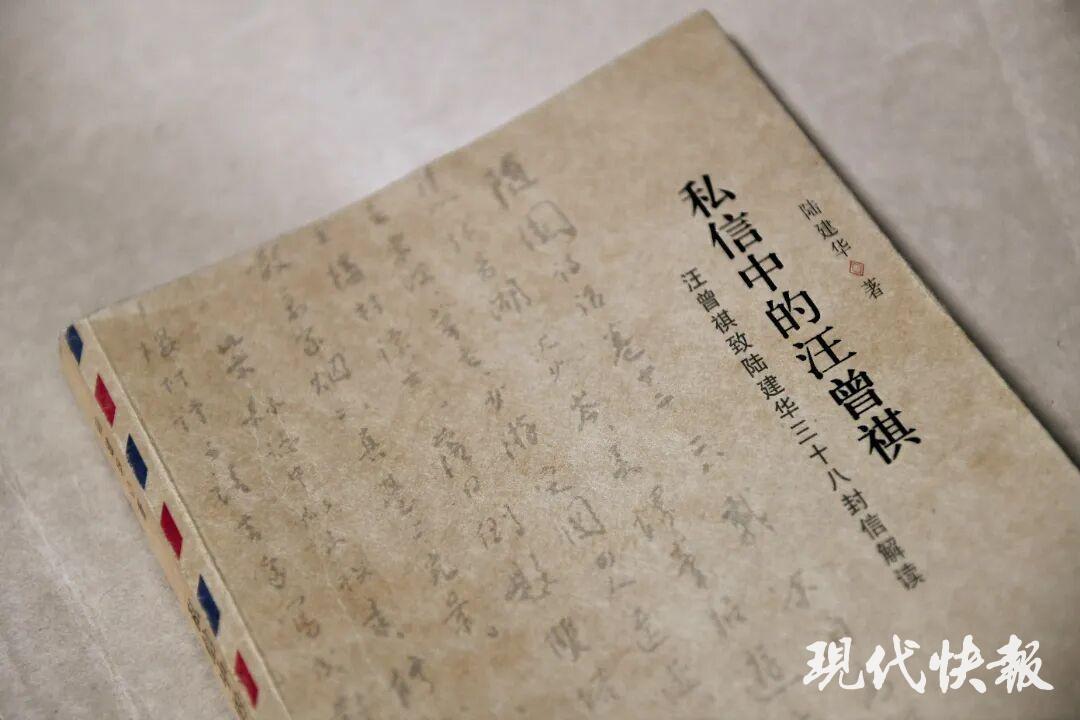

陆建华与汪曾祺的关系,早已超越了普通的研究者与被研究者,升华为亦师亦友的深厚情谊。这份情谊最真切的见证,便是汪曾祺亲笔写给他的38封信。

“曾经有人出价5万元一封,要买汪老写给我的信。我一口回绝了,不能卖!卖了我还是陆建华吗?”陆建华语气坚定地说。

“昨天到《北京文学》去问了问,你的文章他们决定采用,已发稿,在八月号。再过一个多月你就会收到。听编辑部说这篇文章写得不错,希望你再接再厉,多写。”“一篇散文最重要的是什么呢?我只是觉得写什么都要有真情实感,不要写自己没有感受过的景色、自己没有体验过的情感。散文要控制。要美,但要实在。写散文要如写家书,不可做作,不可存心使人感动。”……一封封书信,不仅是珍贵的文学史料,记录了汪曾祺晚年的许多真实想法与创作心路,更凝结着这对相差二十岁的“忘年交”间,那份跨越岁月的真挚情谊。

这些信件被陆建华悉心收藏,后来结集成《私信中的汪曾祺》一书出版。透过这些文字,读者得以从一个更私密、更生动的角度,了解一个更有“人间烟火气”的汪曾祺。

除了这38封信,他们还共同谱写了另一段文坛佳话——陆建华帮汪曾祺圆了一场长达42年的还乡梦。

1939年夏,19岁的汪曾祺离开家乡高邮,独自远行。他此行的目的是到昆明报考西南联大中国文学系,那里有他仰慕已久的沈从文。如愿考上后,读书期间就在沈从文指导下开始发表作品,逐渐在文坛崭露头角。然而此后经年,因时代变迁与个人际遇等种种原因,汪曾祺始终未能回到魂牵梦萦的故乡。

后来,汪曾祺的小学同学刘子平见他接连写出思乡之作,敏锐察觉到汪曾祺想家了。于是他主动去信邀请汪曾祺“回乡看看”。面对从小一起长大的好朋友,汪曾祺在回信中把深藏在内心深处的想法坦诚相告:“我是很想回乡看看的。但因我夏天连续外出,都是应刊物之邀去写小说的。没有给剧院做什么事,一时尚不好启口向剧院领导提出。如果由高邮的有关部门出函邀请,我就比较好说话了……”

这“由高邮的有关部门出函邀请”的要求,对一位普通中学教师刘子平而言难以实现。他便带着汪曾祺写的信,找到当时正在高邮县委宣传部报道组工作的陆建华商议。

“该用什么样的充足理由,能让县领导认为值得请当时尚未誉满文坛,而高邮上了年纪的人都知道的‘汪家大少爷’回乡呢?”陆建华回忆道,“我左思右想后,对县委书记说:家喻户晓的京剧《沙家浜》剧本的主要执笔者就是汪曾祺!县委书记听后,毫不犹豫地拍板:请他回来!”

于是,1981年秋天,在陆建华等人的多方努力下,离乡四十二载的汪曾祺,终于踏上了归途。陆建华记得,那天他和汪曾祺的家人,在高邮汽车站等着,从南京行驶过来的汽车停下后,一位苍老、消瘦的老人走下车,他正是汪曾祺。但家人们却有点不敢上前相认,毕竟他们离别太久太久。最终还是汪曾祺的妹妹丽汶率先上前怯生生开口问道:“是大哥吗?”得到肯定的答复后,兄妹相拥,泪如泉涌。

汪曾祺返乡期间,陆建华几乎每天都陪伴在他身边。“我也因此近水楼台之便,多次当面与他进行交谈,获得不少第一手素材。”汪曾祺在高邮期间,陆建华就根据他的讲话写了两篇散文《他追求小说的散文美——访老作家汪曾祺》和《魂牵梦萦故乡情》。汪曾祺回到北京后,陆建华曾多次前往拜访,还写了几篇汪曾祺创作研究的文章并发表,这些文章成了新时期最早评介汪曾祺创作的研究资料的一部分。

陆建华

本期人物