春运里的江苏大地,红红火火,生机勃勃。有人陆上守护运输线,有人地下“摸索”保能源。

2月10日,记者深入南京220千伏善南—南牵线电缆隧道,跟随“95后”电力保供者,体验了他们在地下20多米深处“龟速”行进的日常。

地下20米的“能源大动脉”

南京前几日刚经历了一场寒潮,户外寒风刺骨,但春运的节奏并未因此放缓。一辆辆列车准时从高铁南京南站驶出,万千旅客带着家人的关怀,重新奔赴工作岗位。

记者要跟进的这条电缆隧道横穿机场高速、秦淮河,全长4.34公里,是高铁南京南站和京沪、沪宁、宁杭等高铁南京段的主供电线路之一,关系着华东最大交通枢纽、南京南站的稳定运营和列车安全行驶,是确保每趟列车准时出发的春运“能源大动脉”。

上午9时许,跟随江苏南京供电公司电缆运检中心员工沈畅、谭永强,记者一行人来到南京江宁区宏运大道附近一处工作井。

耳边一阵隆隆声响,一抬头,高架轨道上,一列“子弹头”高铁列车正风驰电掣般驶过。

沿着水泥小径上坡,谭永强的同事汪子琦为记者调整好安全头盔,随后打开眼前一道厚重的铁门,引导大家深入地下。

通向隧道的旋转楼梯仅容一人通过,从井口一步步下行,足足走了一分多钟,才到井底,穿过电缆之间的空隙,强烈的视觉冲击感扑面而来。

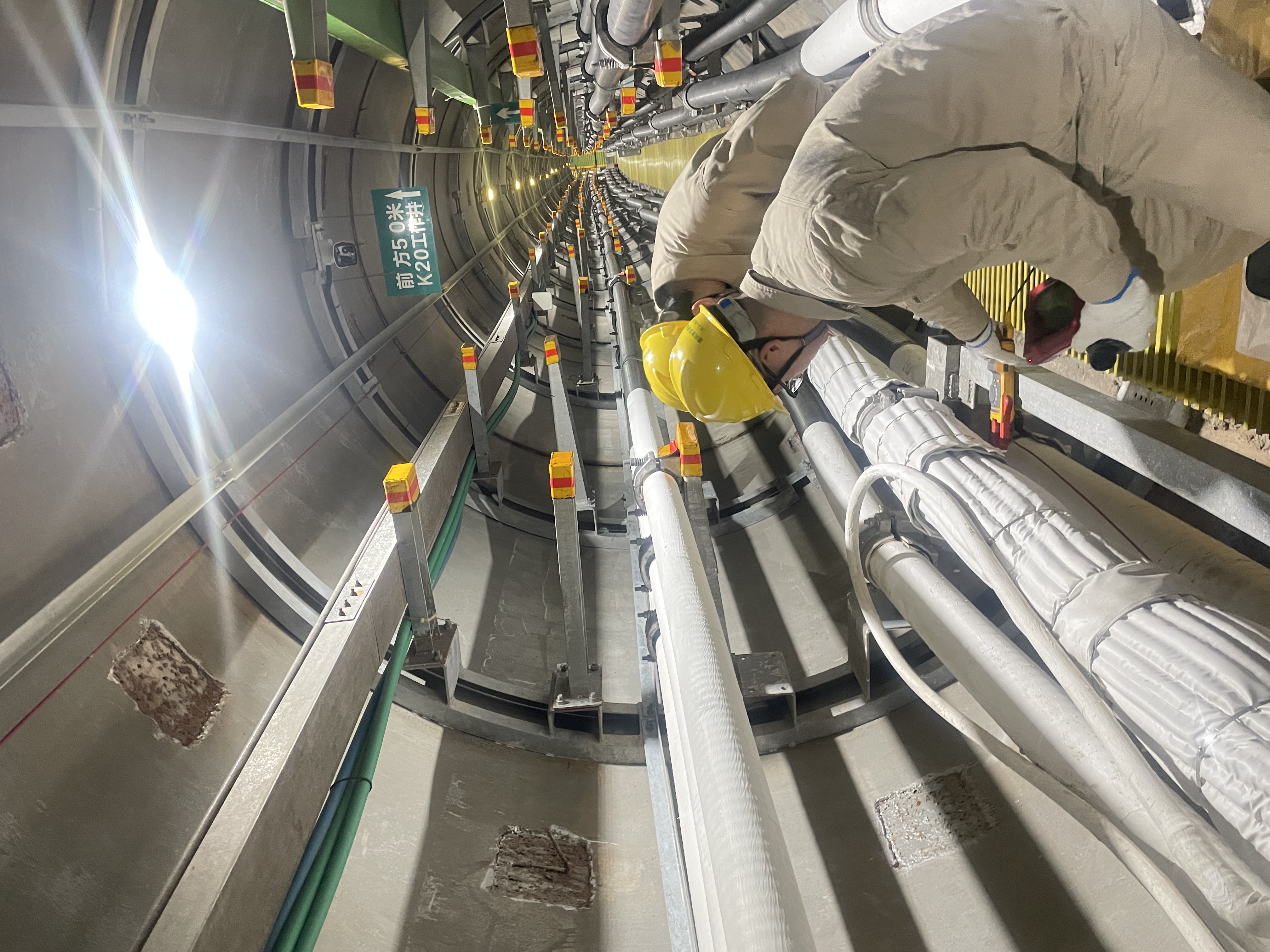

隧道最深处超过20米,最矮的地方只有1.6米,电缆环绕,空间昏暗逼仄。潮湿的空气里,夹杂着霉味,一排排手腕粗的银灰色电缆在昏黄的防爆灯下向深处延伸。

细致入微一步一停

谭永强和沈畅猫着腰,手持红外测温仪、钳形电流表等工具,细致检查电缆负荷电流、接地电流等情况,并排查隧道内的漏水、支架螺丝松动、电缆接地系统异常等问题;一旦发现问题,能现场处理的立即解决,无法处理的则记录并及时上报。

沈畅全神贯注地对电缆进行红外测温,谭永强则仔细检查电缆外护套是否受损、支架螺栓是否松动。在低矮的通道内,两个人时常需要弓背前行,几乎一步一停地摸索。

每隔一小段,他们还要对电缆进行负荷电流和接地电流检测,确保一切正常后才继续前进。“这处标记牌有点模糊,不清晰。”沈畅是去年才上岗的新人,他仔细记录着每一处细节,“每次下井,哪怕只能解决一点点问题,也是值得的”。随着两人继续深入隧道,不久,裹着羽绒服的记者便感到闷热喘不过气,工作帽捂出一头汗水,顺着脸滑落。

谭永强身着一套简单的作业外套,他解释道:“隧道在地下20米,偶尔来一次,感觉冬暖夏凉;不过长时间作业,空气湿度大,肯定不如户外,温差也大,身体难免不适应,必须轻装上阵。”“95后”工人们笑着表示早已习惯这样的作业环境。

完全“体检”一遍隧道,需要7到8小时左右;只有中途爬出来吃盒饭喝水的短暂休息时间,之后就得继续下井工作。

在半途,班长吕立翔和他俩会合。作为国网南京供电公司电缆运检中心检修班班长、全国五一劳动奖章获得者,春运期间,吕立翔带队坚守,和团队新人一起地下作业:“钳形电流表可以用于测量电缆的运行负荷和接地电流,判断是否存在超负荷情况。红外测温仪利用热成像原理,检测电缆本体及附件是否发热,重点查看电缆接头,这往往是故障高发区……”吕立翔挨个介绍一整套作业设备“分工”。

人力坚守智能设备加持

从2021年起,这个地下小分队加入了越来越多的“95后”生力军。新手较多,但春运线路愈发繁忙,能源保障重任在肩,吕立翔的团队每天都要下井巡检。

在他们身旁,视频监控、测温感知、接地电流检查等设备同步运行。“像电子狗这样的高精尖设备,我们也用过,但春运高峰,考虑到续航力,比如它半小时左右得充电。这时候为了保证春运效率、列车安全,我们就要两到三人一组,人工作业坚守。”吕立翔说道。

自1月14日春运大幕开启,人工和智能化设备协作保障高铁站可靠用电的情景,每天都在南京南站地下上演。“一步一停,一定要细心再细心。”这是吕立翔和班组小伙伴反复念叨的一句话。23年来,吕立翔主持重要电网建设项目50余项,组装近1000套电缆附件,参与敷设的高压电缆线路上千公里,带领班组运维南京市1800余公里长的电缆线路,线路健康水平全国领先。

地下“慢”护航春运“快”

“220千伏善南—南牵线是一级重要供电线路,供电对象是高铁南京南站。我们工作万无一失,才能更好保证每名旅客的平安往返。”吕立翔和班组在春运期间加强巡检,每天一组人下地作业,确保设备可靠性,避免人为造成的跳闸或停电问题。

整个电缆隧道有54个电缆接头,随着电网向数智化转型,隧道内加装了大量智能感知设备,电缆运检人员能远程及时监测电缆负荷电流和接地网变化情况,通过“人防+技防”建立了立体巡检网络。

从不到10时开始,一直到中午12时,电缆隧道第一阶段,才刚刚巡检完毕。

两个多小时过去,沈畅二人也才走了不到两公里。他们深入地下,用这样的“慢”,护航高铁每小时350公里的“快”,那是春运旅途中人们奔向幸福的速度。

新华日报·交汇点记者 倪敏 文/摄