编者按:

这是抗战期间唯一一支以“运河”命名的部队——运河支队。

他们“出身”特别:土生土长的运河儿女化身战士,保卫运河,保卫家园,是“人民江山”的典型写照。战场特别:以京杭大运河为轴驰骋苏鲁两地,在日军、伪军、国民党顽固派三方“夹击”中神勇作战,成为连接华中华北敌后战场隐秘而重要的力量。运河支队曾先后隶属于八路军一一五师和新四军四师,陈毅称赞:“运河支队可以写成一部大书。”罗荣桓评价其“敢于在日本兵头上跳舞”。

他们与铁道游击队并肩作战,故事却长期散落。今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,新华日报交汇点新闻推出“吾家吾国 大河奔流——探寻运河支队抗战路”系列融媒报道。记者和大学生组成寻访团重走历史现场,首次披露众多不为人知的内容,显影历史细节里的传奇,以新时代青年视角传承和弘扬伟大抗战精神,让那些艰苦卓绝的斗争、反抗侵略的决心、不畏牺牲的勇气、不容忘却的面孔再一次拨动人们的心弦。

盛夏时节,在徐州市贾汪区小李庄,运河支队寻访团找到了陈诚一烈士的故居。

翻新过的小院、新砌的小楼,和整个庄子一样祥和宁静,但故居的气质独特,卓然不凡。大门的门头上挂着“一门双英烈”的牌匾,简朴的屋内布置如展馆。陈诚一85岁的儿媳妇王志銮和孙子陈庆昌一家,日常就生活在烈士兄弟的旧物、抗战文物和史料的围绕中。

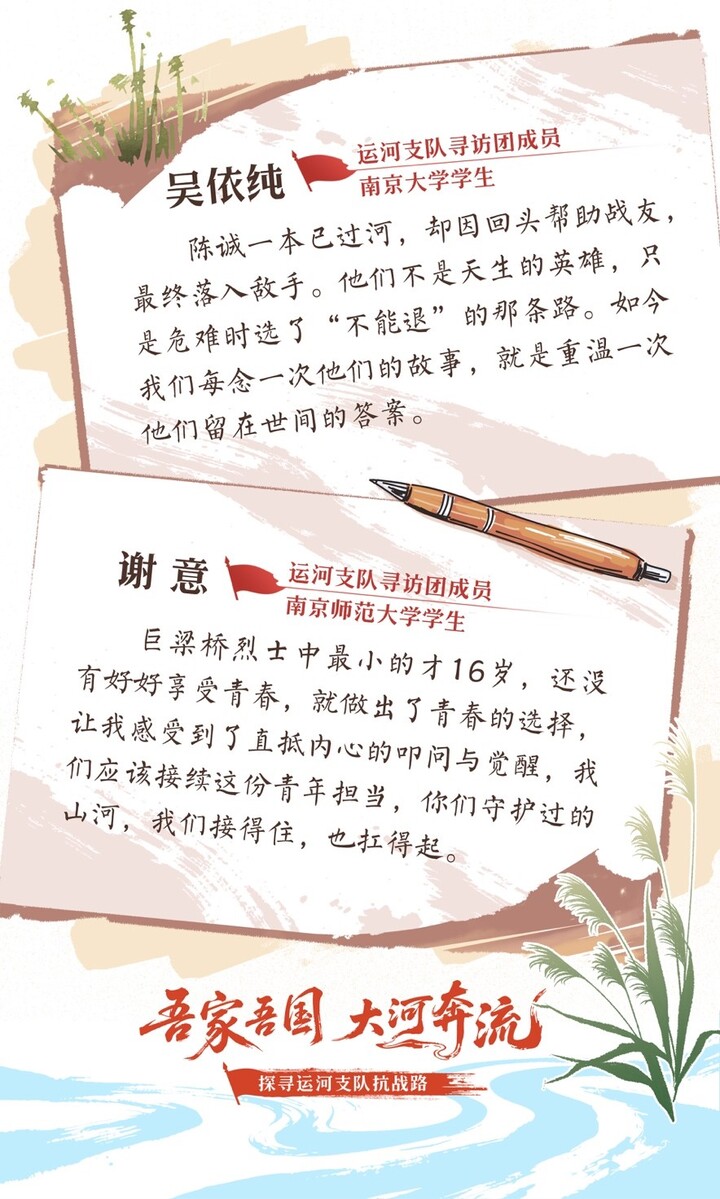

85年前,陈诚一牺牲在离家约20公里之外的今山东省枣庄市台儿庄区涧头集镇。28位运河支队指战员在大运河上的巨梁桥惨遭日军屠杀,无人投降,血洒运河。他们用一腔热血捍卫了战士尊严,以铮铮铁骨擎起民族“巨梁”。

巨梁桥烈士浮雕

“党员干部留下,让战士先渡河”

8月的涧头集镇,热浪袭人。寻访团在一望无际的农田中,艰难穿过一片玉米地,来到了巨梁桥惨案发生地原址。

巨梁桥,原为大运河枣庄段上的一座桥闸。在河道的变迁中,巨梁桥已难觅踪影。眼前,唯有波光粼粼的运河,与不远处一块“巨梁桥惨案遗址”的立碑,遥遥相望,如此平静。

1940年10月10日晚,运河支队和苏鲁支队三营在涧头集召开军民联欢大会。运河支队成立10个月,驰骋在苏鲁边区的大运河南北,打赢杜庄战斗、取胜常埠桥伏击战、全歼利国铁矿敌人、奇袭贾汪煤矿伪据点,不断打击津浦、临枣、陇海铁路沿线的敌伪,全员士气高昂,也引起了日军的警惕。

武装到牙齿的日寇早已磨牙吮爪,暗中调遣兵力,准备发动一场大“扫荡”围剿运河支队。

“第二天拂晓,战斗首先在涧头集南侧的库山打响,数千名日伪军先后从南坡和东坡发起攻击。”台儿庄区委党史研究中心主任钟宜敏告诉寻访团,库山高不过200米,但山势较陡,我军凭借地利打退了敌人一次又一次进攻,死死拖住敌人,直到黄昏时分敌人停止进攻,我军才撤下库山,分头向运河以北地区转移。

库山战斗油画

“第二大队政治处副主任兼组织科科长陈诚一带领部分队员断后,他们在深夜渡河。”钟宜敏向寻访团还原了当时渡河的细节。因两只渡船太小,分批渡河速度很慢,陈诚一本已先行游到运河北岸,等了许久不见渡船过来,便又游回南岸,他当即要求:“党员干部留下,让战士先渡河。”

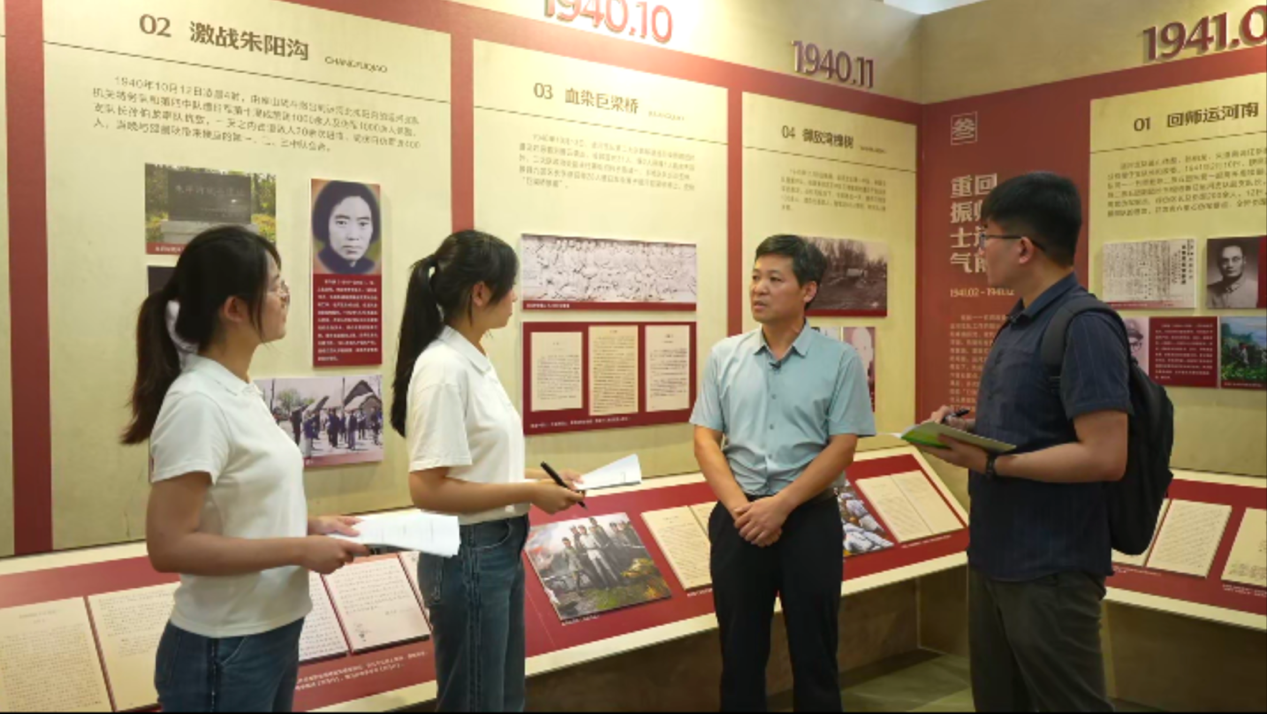

钟宜敏向寻访团讲述巨梁桥惨案发生的起因

最后一批指战员渡河后,天已蒙蒙亮,没想到敌人已经设了埋伏,炮弹轰轰地落在行军队伍旁,仓猝之间,部队只得分头撤退,部分运河支队指战员选择隐蔽在巨梁桥附近村民家里休息,不料,等待他们的,是一场生死考验。

“不做孬种,绝不叛变”

“蛰伏在巨梁桥附近的运河支队队员被汉奸刘善云发现。最终29名指战员被扣押,除了陈诚一外,还有手枪队队长沙玉坤、滕县九区区中队长李彦召等,其中10名是共产党员。”台儿庄区涧头集镇四级主任科员、八路军一一五师运河支队研究会成员周顶全告诉寻访团。说起当时的情景,周顶全痛心疾首:“刘善云为了邀功请赏,就把运河支队指战员交给了日军。他还指着陈诚一献媚,‘这是八路军的大官’。”

周顶全向寻访团描述巨梁桥烈士牺牲的经过

面对日寇严刑拷打,陈诚一大义凛然,一言不发。早在被俘时,他就对战友做了工作,大家约定:“不做孬种,绝不叛变”。日军把他们捆住手臂带到巨梁桥,继续威逼利诱。

渡河时,陈诚一选择了回头帮助尚未渡河的战友,从而未能安全撤离。被俘后,陈诚一和战友们面对的是生与死的抉择,只要低头认降,就能保住性命。但是,他们不!

陈诚一面不改色。当敌人寒光闪闪的刺刀逼近时,他昂然高呼“打倒日本帝国主义!”“中华民族万岁!”便倒在了血泊之中。英雄的战友们都跟着一起高呼起来,浩然正气直贯长空。

运河支队第二大队政治处副主任兼组织科科长陈诚一

恼羞成怒的日军用刺刀一个个捅进英雄们的胸膛,又把他们推进运河,鲜血瞬间染红了运河水。这些英勇牺牲的运河支队队员,最小的只有16岁。

周顶全指着一段运河告诉寻访团:“当年巨梁桥闸就在这个位置,后来因运河河道拓宽,巨梁桥就拆除了。”运河宽宽,河水清清,阳光洒下了金子般的波光。寻访团成员仿佛听见,85年前,奔腾不息的运河水如何悲鸣,肃穆静立的巨梁桥怎般愤怒!

巨梁桥惨案发生地原址

周顶全告诉大家,巨梁桥惨案中有一位从小在运河边长大的战士,水性极好,他不等敌人捅刺刀,就一头栽进运河,从此下落不明。人们总是希望他能活下来,不愿意把他计入牺牲者,所以便统称这些视死如归的战士为巨梁桥二十八烈士。

巨梁桥烈士之一王昌维烈士的胞弟王昌迎,虽与自己的大哥素未谋面,但说起哥哥的就义,还是十分动容。“哥哥牺牲后,我母亲和我二叔沿着运河找了好几天,都没找着,后来听人捎信儿说有人被捞出来了。我家人就赶紧去看,但是已经被泡得认不出模样了。我母亲掏出他裤袋里的一条手绢,才确认是我哥。”王昌迎望着运河,泪水从眼角滑落。

运河支队烈士王昌维胞弟王昌迎讲述确认哥哥遗体的情节

这些被残忍杀害的运河支队队员,只有4人找到了遗体,其他烈士都长眠于运河。

续写英雄谱,打捞沉没的英名

“我爷爷陈诚一和四爷爷陈立任都是运河支队抗日英烈,我很崇敬他们,也对抗战史一直很关注。”家族的红色基因,陈庆昌引以为傲,以爷爷为代表的革命者,陈庆昌视他们为丰碑。

运河支队烈士陈诚一故居

陈诚一烈士故居的堂屋正中,挂着陈诚一兄弟的两份烈士证明书,下方有个红坛子,装的是从巨梁桥遗址周边挖回来的土。陈庆昌以这样的方式告慰没能找到遗体的爷爷。

陈诚一有文化,教过书。陈庆昌上学时用过爷爷留下来的旧钢笔,看过爷爷留下的书。从没见过爷爷的陈庆昌,查阅了大量资料,努力拼凑出陈诚一的人生轨迹——

陈诚一,原名陈立信,字诚一,1897年出生,1929年加入中国共产党,以教书为掩护,从事地下工作;1937年11月,弃教从戎,以铜山二区工委书记身份回家乡做统战工作,发展地下党员,宣传全民抗日;1938年10月,发起成立苏鲁边区抗日游击队,任政训处长;1939年5月,任八路军陇海游击支队运河大队政委;1940年6月,任运河支队二大队政治处副主任兼组织科长;1940年10月,牺牲于巨梁桥……

运河支队烈士陈诚一之孙陈庆昌

陈诚一牺牲时,陈庆昌的父亲还不到4岁,陈庆昌从小听着抗战故事长大,巨梁桥烈士英勇的事迹一直萦绕在他的心间。“老一辈为国捐躯的精神激励着我,所以我把这间老屋打造成了家庭博物馆。”

陈家的条件并不富裕,一件6年前花11块钱在购物平台上买来的T恤,他今年还在穿,不灵光的手机,他也一用就是5年。但为了把有纪念意义的老宅布置出个样来,陈庆昌拿出几万元积蓄给老宅翻了新,又陆续花了近30万元收集抗战文物。陈庆昌为了不起的爷爷写了《陈诚一传》,加入了八路军一一五师运河支队研究会,也想从历史的长河中打捞更多不朽的英名。前几年,他开始整理巨梁桥二十八烈士生平,还真发现了新线索。

经查阅官方烈士名录,翻阅苏鲁多地地方志,再一家家去核对烈士证书、身份信息,陈庆昌新发现了9名烈士极有可能是在巨梁桥惨案当中牺牲的。目前,经运河支队研究者陈庆昌和周顶全等人核实的巨梁桥烈士名单,已被台儿庄区委党史研究中心在《八路军第一一五师运河支队抗战图志》一书中收录。

陈庆昌欣慰地表示,他能尽此微薄之力,便不辱作为烈士后人的身份。运河支队指战员们彰显了不屈的民族气节,更为一代代中华儿女留下了精神家园。他将传承爷爷爱国、奉献的精神,打捞沉没的英名,把他们镌刻在碑上,也镌刻在人们心里。

在巨梁桥烈士牺牲地向东一公里处,两座新建的万年闸复线船闸矗立于运河之上。河道变迁,长河安澜,烈士们的故事代代流传在运河两岸。

总策划:双传学 顾雷鸣

监制:杭春燕

策划:王晓映 王宏伟 朱威

统筹:蔡炜 成岗 薛澄

采写、文案:虞越

出镜:陆威

拍摄:王瑞枫 高鑫

剪辑:邓宇轩 高鑫

美编:郑玲玲

审校:韦伟 金勇

指导:江苏省委网信办

出品:新华日报交汇点新闻

联合出品:江苏省中共党史学会、南京师范大学新闻与传播学院

鸣谢:大众日报、徐州市运河支队抗日纪念馆