又是一年桂香时,第41个教师节如约而至。在这个特别的日子里,有一群特殊的“教育点灯人”,他们告别江南水乡,跨越三千公里山河,在“世界屋脊”书写着关于爱与坚守的师者担当。

今年8月,江苏省第十一批援藏教师团队50人毅然西行,奔赴平均海拔超3600米的拉萨。这支“教育轻骑兵”散作满天星火,走进西藏技师学院、拉萨江苏实验中学、拉萨市第一中学和拉萨江苏实验幼儿园,将“江苏经验”与“西藏实际”结合,用心用情守望格桑花开。

“缺氧不缺精神,艰苦不怕吃苦。”跨越万里,为何奔赴?他们的答案朴素却铿锵——

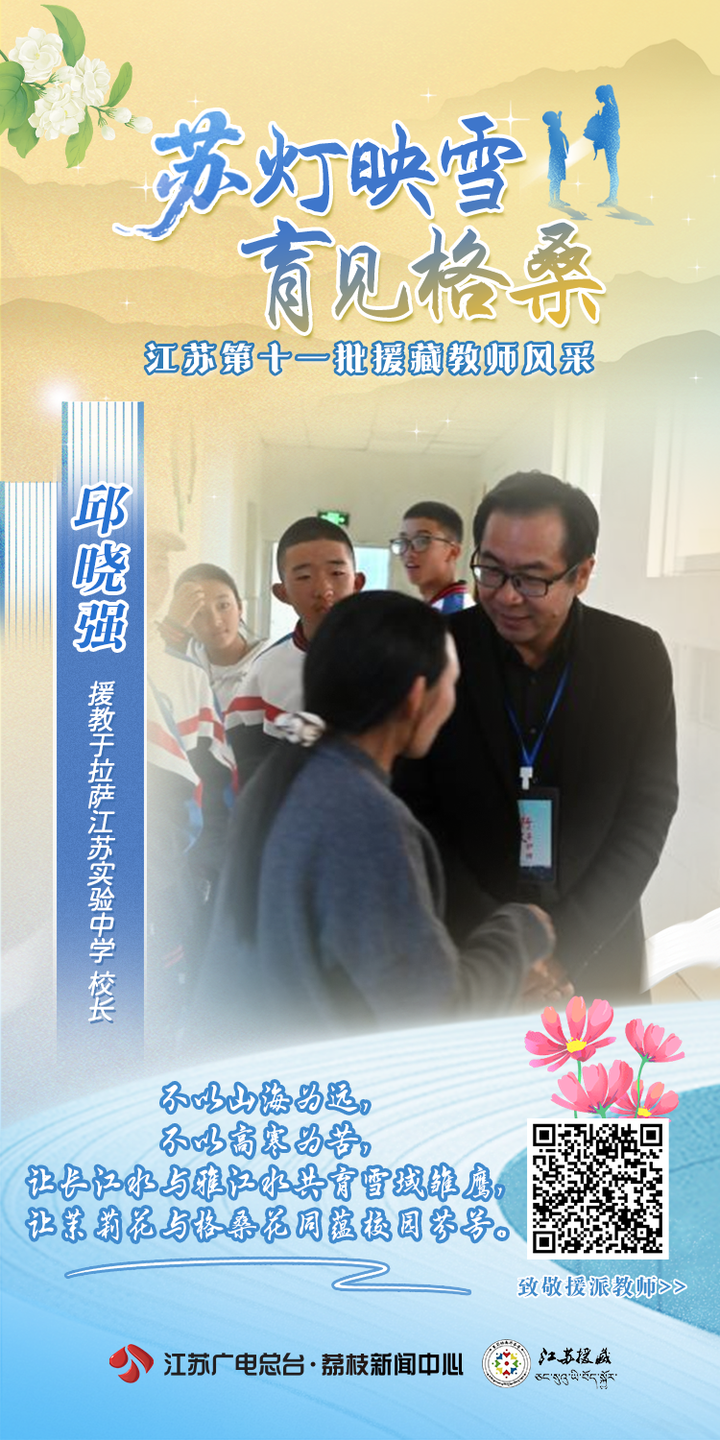

邱晓强

江苏省南通第一中学党委委员、副校长

拉萨江苏实验中学校长

援藏前,西藏拉萨是心向往之的诗和远方。来到雪域高原后,诗成了教育援藏的使命担当,远方则成了生命中的第二故乡。雪山的巍峨坚定了我援藏的初心,藏族同胞的真情相待消解了我对家乡至亲的思念。

走在校园里,学生黝黑面庞上如雅鲁藏布江水般的纯澈眼眸,让我充满了教育的激情;一声声“校长好”、“老师好”,则让我感受到事业的无比幸福;一位因家庭经济困窘辍学在家的农牧民孩子,经上门反复做工作终于回归学校后特地敬献的哈达,更让我感悟到援藏使命的神圣与自豪。

心中永远铭记一位援藏老知青说过的一番话:“祖国边疆,天地广阔,大有作为。到最艰苦的地方去,在遥远的边疆把根扎。从江海大地出发,走上雪域高原,不问归期,只问初心,愿将理想的风帆在雪山高扬。”

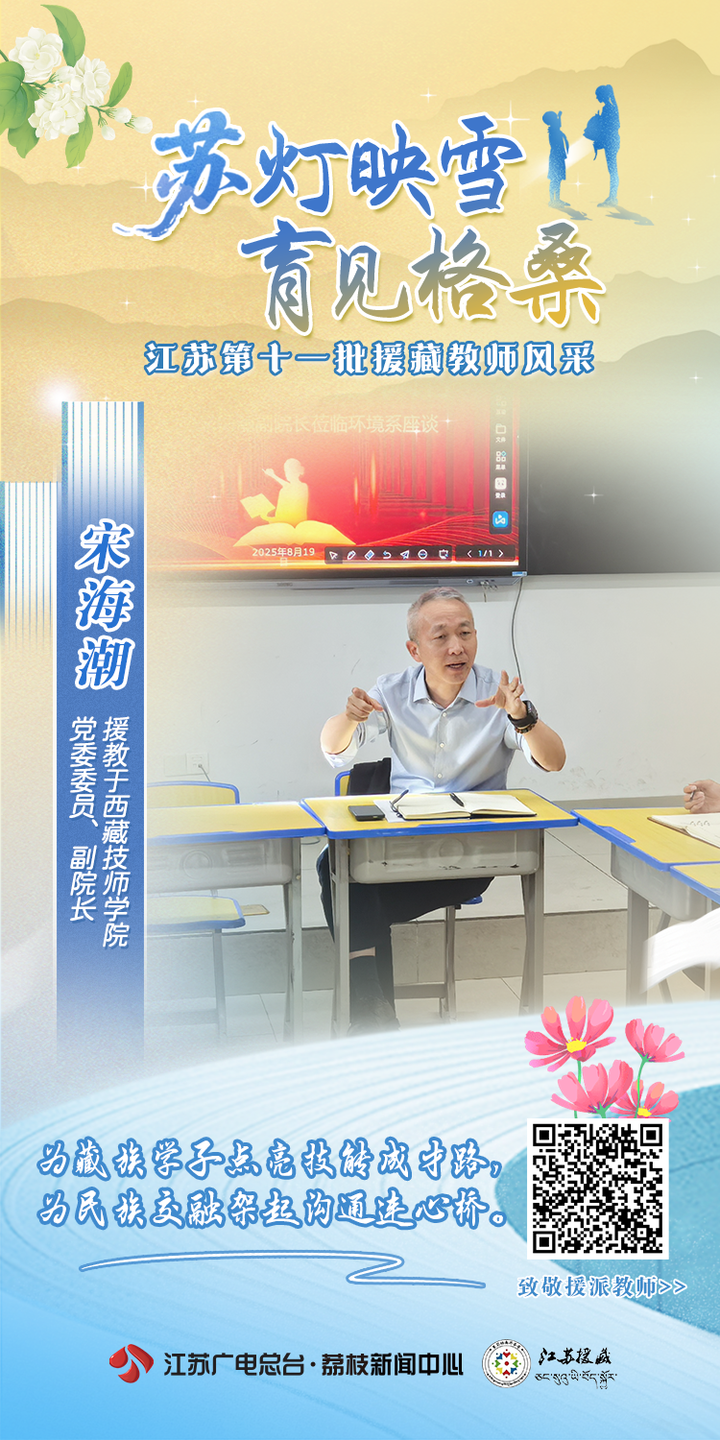

宋海潮

南京工业职业技术大学科技处、发展合作处处长

西藏技师学院党委委员、副院长

从南京工业职业技术大学到西藏技师学院,3650公里援藏之路让我对“黄炎培职教思想”有了更深的感悟。

为了探索适配藏族学子的技能成才路,我开展企业调研,记录藏式手工艺与现代技术的结合点;召开教师座谈会,推进“工学一体化”技能人才培养;完善管理制度,制定符合西藏实际的技工院校教学管理规范。

“宋院,我想把传统手艺和现代技能结合起来!”一位藏族同事朴实的话,让我读懂“老西藏精神”的坚守与担当。援藏不是过客,而是心灵的交融。推门听课的交流、教学巡查的指导、教研活动的探讨,早已成为民族融合、驻守雪域高原的情谊见证。

孙燕

盐城市大纵湖镇幼儿园副园长

拉萨市江苏实验幼儿园园长

作为江苏实验幼儿园的新任援藏园长,我始终带着“把先进幼教理念带到高原,让藏族孩子享受优质教育”的初心开展工作。

初入园时,我先以“观察者”的身份走遍校园每一个角落:看老师们如何用藏汉双语耐心引导孩子,看孩子们在操场上追逐时脸上绽放的淳朴笑容,也留意到教学资源分配、课程体系完善等需要优化的细节。这段观察让我明白, 这里的幼教工作既有与江苏相通的“以童为本”,更有独属于高原的温暖。援藏不是“单向输出”,而是要在尊重当地文化与教育现状的基础上,搭建“江苏经验”与“高原实际”的桥梁。

当看到孩子们在“自然探索角”观察格桑花生长,听到老师说“新方法孩子更喜欢”,我知道一切付出都有了回响。

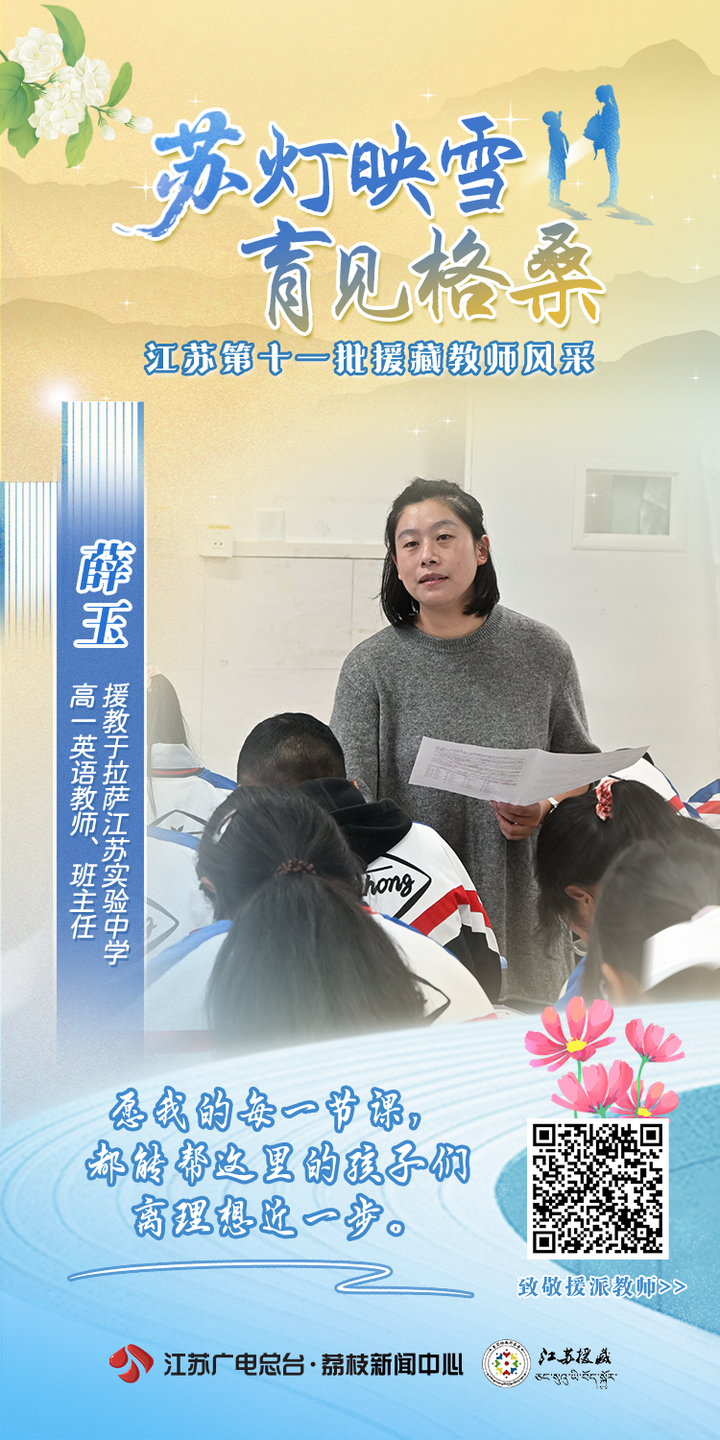

薛玉

扬州市江都区丁沟中学高三英语教师

拉萨江苏实验中学高一英语教师、班主任

刚接手一班时,持续的高原反应让我不得不带着制氧机上课。本以为会让这些半大的孩子觉得新奇甚至分心,结果却截然相反。课堂上再没有窃窃私语,后排总爱走神的男生坐得笔直,连平时记笔记慢吞吞的女生都提前备好了双色笔。

有学生在大扫除时轻轻推我进办公室,说“老师您吸着氧不能太累,这里有我们!”;还有孩子主动帮我倒热水,轻声问“今天头还疼吗”。看着他们清澈又带着心疼的眼神,我突然觉得所有的不适都烟消云散。

我的这个小制氧机现在是我特殊的“教具”,不仅支撑着我,更让孩子们懂得了体谅与珍惜,课堂上的认真劲儿也成了高原上最暖的光。

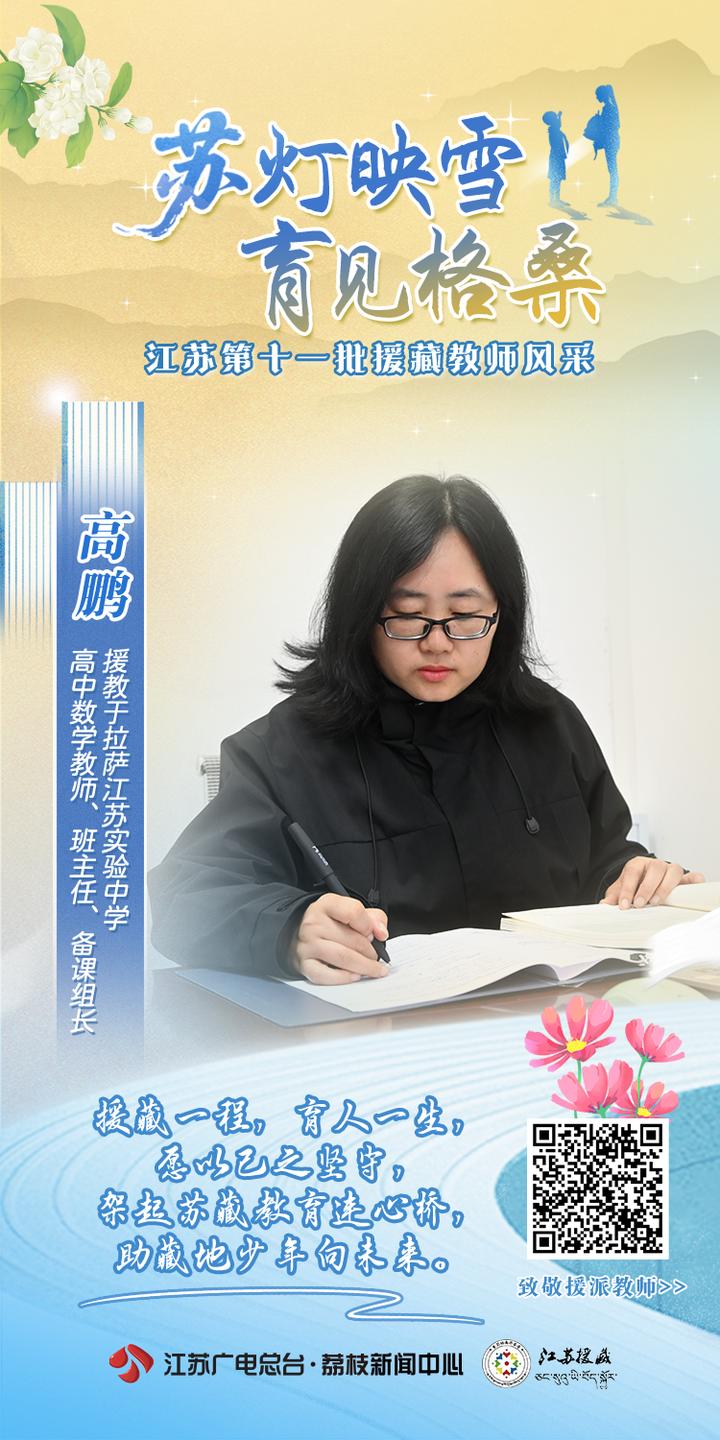

高鹏

江苏省高邮市第二中学数学教师

拉萨江苏实验中学高中数学教师、班主任、备课组长

跨越四千里山河,我怀着满腔热忱踏上雪域高原。虽然缺氧、失眠等困难接踵而至,但那次家访的经历让我更加坚定——开学第三天下午,我跟随校领导驱车三个半小时赶往日喀则牧区,成功挽回了那个因经济贫困差点辍学的少年。那一刻,我真切体会到教育的希望对这些家庭何等珍贵。

回到校园后,我积极探索适合藏族孩子的教学方法。课后总在教室里多留一会儿,为他们答疑解惑。每当看到学生的眼神从迷茫走向领悟,所有高原反应带来的不适便瞬间烟消云散。

站在三尺讲台,我愿做一座桥,让知识的清流滋润高原,让希望的种子在雪域生根发芽。这一切的付出,只因我始终相信:教育,能够照亮每一个孩子的未来。

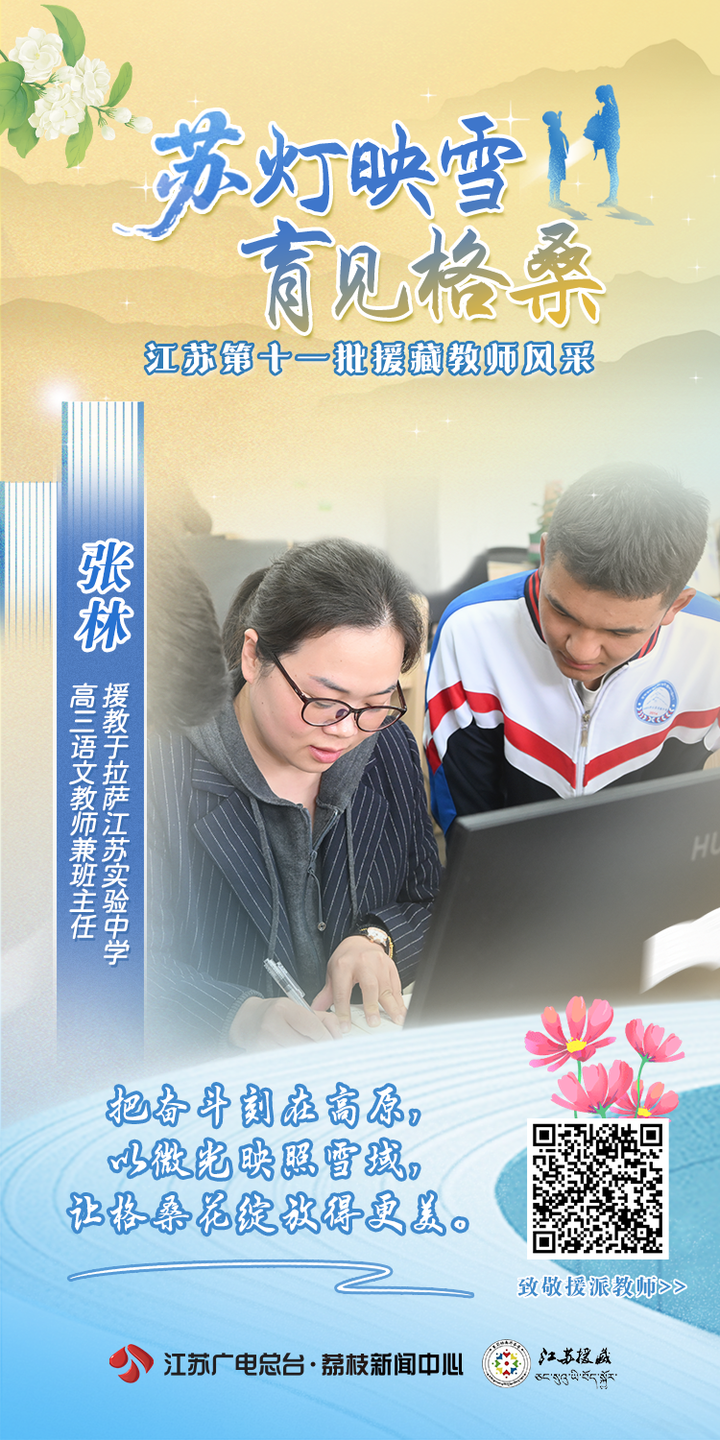

张林

江苏省南通市启东市南苑中学教务主任

拉萨江苏实验中学高三语文教师兼班主任

2025年8月,我毅然踏上雪域高原。面对高寒缺氧,未曾退缩,只因心中有火。

在教学上,我把江苏南通李庾南老师的“自学·议论·引导”教学范式与西藏孩子的“质朴·自然·思考”巧妙融合,引入互动式课堂。当我看到藏族孩子们眼中闪烁的求知光芒,那一刻,所有探索都值了。

最难忘的是与藏族学生卓玛的友谊。她从羞涩不敢开口到主动用普通话分享梦想,悄悄递给我一颗润喉糖,温柔道:“老师,扎西德勒!”这份跨越山河的情谊,让我深刻体会到民族交融的深厚力量,这并非单向付出,而是灵魂间的彼此照亮。

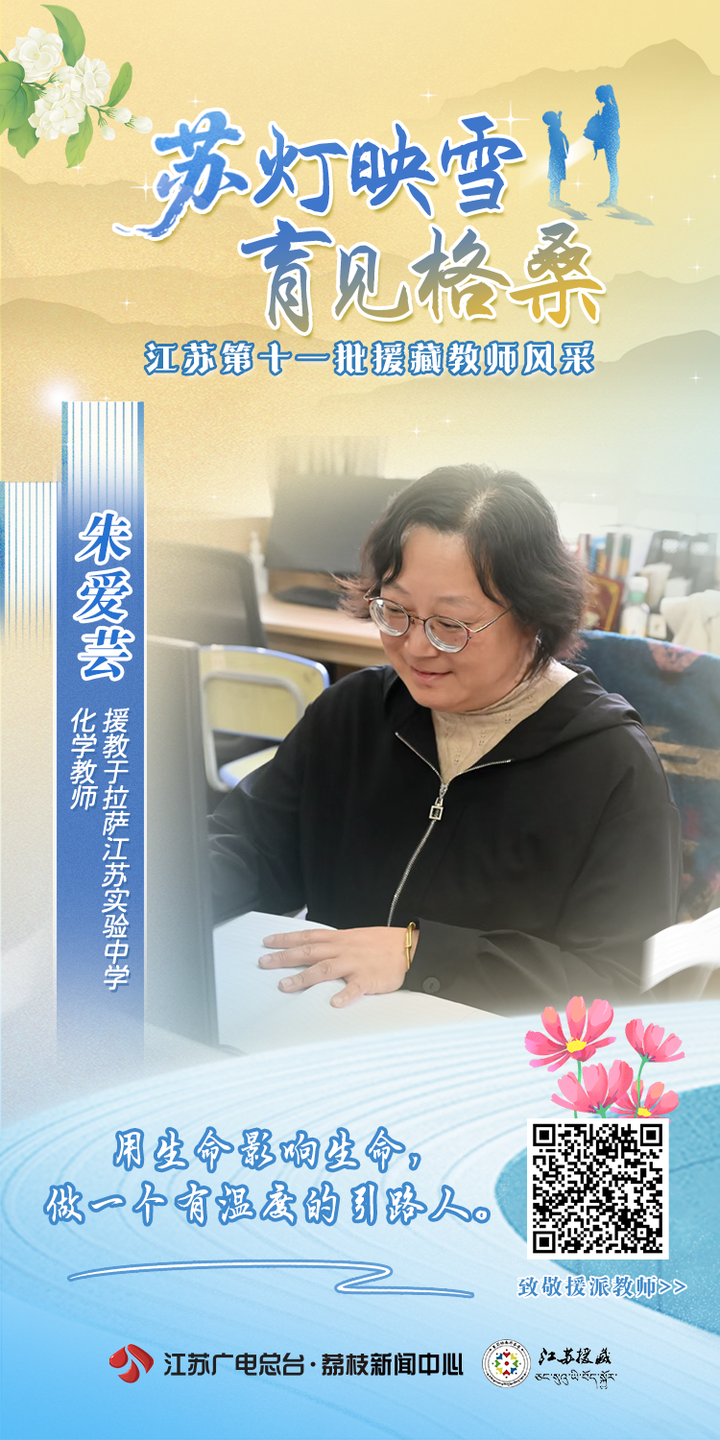

朱爱芸

南通市海门区能仁中学初三化学教师

拉萨江苏实验中学化学教师

西藏是国家重要的安全屏障和生态屏障,能成为援藏这项伟大事业中的一颗“螺丝钉”,我深感荣幸和责任重大。

初至高原,天地壮阔,山河肃穆,却也深感自然之严苛与生命之坚韧。援藏不仅是物资的输送,更是心与心的抵达——在稀薄的空气中,人性的温度愈发清晰。在我面对身体与心理双重考验时,一杯酸奶,一把椅子,一句问候……这些古铜色皮肤、淳朴的孩子,他们对我释放了最大的关心。

我唯有将我的工作经验与当下的实情结合,重新学习,找出符合当下的工作方式与路径,在江实的沃土上耕耘,让爱与希望伴随孩子的笑声,在雪域高原生根生长。

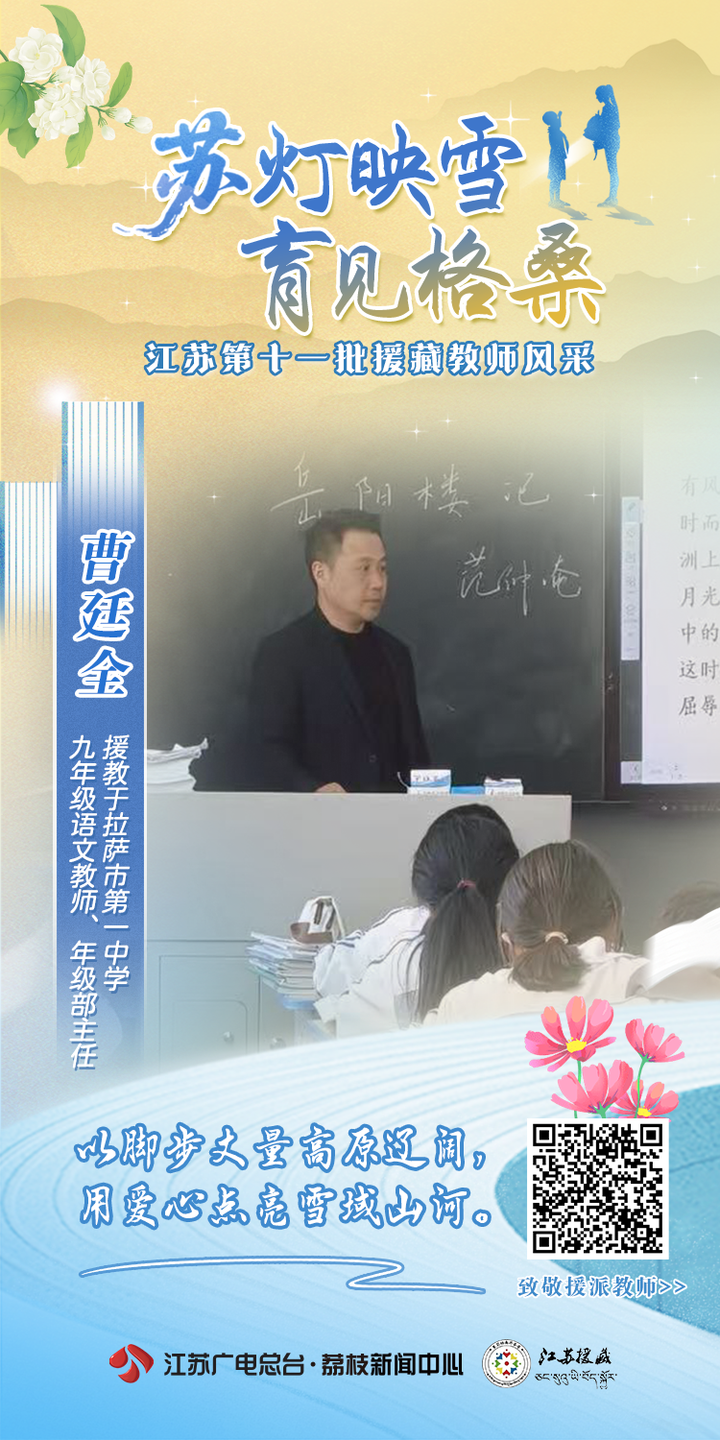

曹廷全

盐城市阜宁县明达初级中学德育处主任

拉萨市第一中学九年级语文教师、年级部主任

从一马平川的黄海之滨,来到海拔三千多米的圣城拉萨,变化的不仅仅是地理上的坐标,更是肩头沉甸甸的责任。当我以援藏老师的身份,为高原学子讲授北宋名臣范仲淹的《岳阳楼记》时,内心的无限感慨如潮水般涌动。

孩子们诵读着古仁人隽永豪迈的诗词,虔诚地听我讲着那胸怀天下的士大夫和中华文化一脉相承的气节与担当……此刻,洞庭湖的烟波浩渺,仿佛映入了纳木错的水光之中;范仲淹的家国情怀,也在高原孩子清亮的眼眸里,荡开了涟漪。相信在未来的某一天,当他们走出雪山、走向广袤的天地时,都能够记得有一种精神叫作“不以物喜,不以己悲”、有一种抱负叫作“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”。

援藏支教是我生命中一次重要的抉择,我愿永远做那个在雪域高原上提灯的人,指引着一双双求知的眼睛,去看更远的光、爬更高的山、拥抱更广阔的世界。

吕艳芬

徐州市第二十九中学年级主任

拉萨市第一中学英语教师

怀着对教育事业的热忱和对雪域高原的向往,年近半百的我义无反顾地踏上西藏这片雪域高原。习近平总书记曾经说过“援藏精神是中国共产党的一个崇高精神,是中国特色社会主义的一个显著优势。缺氧不缺精神,这个精神就是革命理想高于天。你们在高原上,精神是高于高原的。”这给了我莫大的精神鼓励。

西藏的自然环境极具挑战,高海拔、低氧含量曾让我一度不适,但孩子们清澈的眼神、强烈的求知欲和淳朴的笑容,给了我莫大的精神支撑。但在实际工作中,我发现学生基础差异较大,面对这些情况,我积极调整教学策略,注重因材施教,尤其注重尊重和融入本地文化,将藏族传统文化元素与教学内容有机融合,深化了民族之间的情感与文化交融。同时,我还与本地教师结为师徒,开展教学研讨,相互学习、共同进步。

高原上的教育,不仅是知识的传递,更是心与心的联结。我愿跨越山海,做那一缕微风,轻轻拂过雪域高原,结银杏雪莲之情,做雪域“最美”教师。

顾彦超

盐城市明达高级中学安保处主任

拉萨市第一中学体育教研组长

从黄海之滨到三江之源,其行既是情系家国情怀的时代召唤,也是践行初心的使命担当,到了拉萨最先面对的是“双重适应”:身体上的“高反”和工作上的“水土不服”,援藏教学不是“把江苏模式照搬过来”,而是要蹲下身听需求,沉下心找方法。坚持互补协助,实现双向奔赴,带着西藏教育所需,尽我所能的目标扎根青藏高原,从长江尾到长江头,要在教育上同饮一江水,让“学思融通·三动课堂”明达教学范式在雪域高原落地开花。

站在新起点,我将深入贯彻习近平总书记关于对口支援的重要指示精神,胸怀“国之大者”,牢记援藏使命,用心用情续写好血脉相连的山海新篇,青藏高原被誉为“世界屋脊”,越是条件苦、困难多的地方越能检验党性、锤炼定力,我将全身心做好与苦为伴、以苦为乐的充分准备,努力克服困难,自觉在艰苦的环境中磨练意志、教学相长。

![]()

高原之上,他们是传道授业的师者,用知识的星光照亮西藏孩子看世界的眼睛,也是民族交融的使者,让教育的温度消融地理与文化的隔阂。

讲台虽小,可筑星辰大海。

烛光虽微,亦照雪域长天。

教师节来临之际,向每一位援派教师致敬,教师节快乐!