清晨,太湖碧波里,鱼儿们摆尾掠过清澈的水层;长江江面上,几头江豚跃出水面,尾鳍划出的弧线引得岸边游人驻足欢呼。几乎同一时刻,江都水利枢纽的闸门缓缓提升,长江水顺着13级台阶一路拾级而上,奔向天津和齐鲁大地,华北平原的百姓们喝上了清甜的“南水”——江苏的江河湖海间,这样的幸福图景处处可见。可谁曾想,太湖水曾因蓝藻困扰,长江一度难觅江豚踪迹,北方多地曾为缺水发愁。此等幸福江河,究竟是如何造就的?

10月12日晚,2025“把青春华章写在祖国大地上”大思政课网络主题宣传和互动引导活动现场,为我们揭晓答案。

作为全国唯一兼具大江、大河、大湖、大海的省份,江苏的治水答卷,写满了老一代水利人的攻坚克难、青年建设者的接力奉献,更离不开每个普通人的守护。从自主创新的清淤利器到润泽南北的江都水利枢纽工程,从长江禁渔的生态坚守到全民参与的环保行动,正是无数人用智慧与汗水,浇灌出了这幅江河安澜、百姓安居的幸福画卷。

“太湖之光”——中国“智造”破解治湖难题

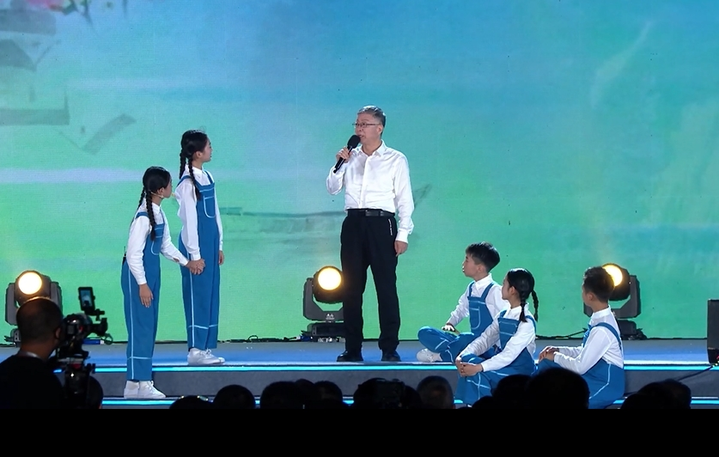

“这条大船真酷,是在帮太湖洗澡吗?”在这堂大思政课中,《幸福江河》节目的舞台上,孩子们指着屏幕上的“钢铁矩阵”好奇发问,国家卓越工程师、河海大学校友顾明笑着给出答案:“这是咱们中国人自己造的‘太湖之光’,是守护太湖的‘超级搓澡工’。”

屏幕中,蓝白相间的清淤平台上,管道纵横交错,监控屏蓝光闪烁,五艘专业船舶联动作业,宛如一座漂浮在水面的“移动生态工厂”。作为我国自主研发、拥有完全自主知识产权的世界首创生态清淤平台,“太湖之光”的诞生,正是为了解决太湖治理的“心腹之患”——沉积数十年的富营养底泥。2024年太湖水质首次整体跃升至Ⅲ类,可湖底淤泥仍可能让成果付诸东流,“太湖之光”便成了巩固水质的关键力量。

“太湖之光”由新型智能环保清淤船“太湖浚清2号”、筛分调节船“太湖之光1号”、脱水减容模块船“太湖之光2号、3号”及世界首制的余水处理船组成。不同于传统清淤“占地多、污染大”的短板,“太湖之光”构建了“生态清淤—筛分调絮—脱水减容—余水净化”的完美闭环。世界首创的余水处理船,能让处理后的尾水达到Ⅲ类标准直排入湖,实现“淤泥不占地、余水不上岸”;全工艺智能分析系统如同“智慧大脑”,一键操控就能完成高精度清淤;模块化设计让它像“变形金刚”,可与“太湖之星”联合作战,适配不同湖泊治理需求。如今,它每天能清理8000立方米淤泥,相当于3个标准游泳池的容量,未来6年将完成太湖深度清洁,总清淤量能装满4000个游泳池。

更令人称道的是“变废为宝”的智慧:清淤产生的泥饼,既能用于湿地修复、矿坑复绿,还能实现粮田的施肥“自由”;全平台采用清洁岸电驱动,施工全程零油耗,每年可减碳超千吨。

从蓝图到现实,“太湖之光”承载着“美丽中国”的使命,也凝结着中国水利人的担当。“我们不仅要清走淤泥,更要探索大型湖泊治理的可持续之路。”从河海大学走出的顾明,用40余年坚守证明,科技创新不仅能守护一湖碧水,更能让生态红利惠及万户千家。

江都水利枢纽——南水北调东线工程的“源头担当”

“古有李冰都江堰,今有人民江都站。”江都水利枢纽工程管理处高级工程师、河海大学校友缪薇的一句话,让观众们瞬间读懂了这座水利工程的分量。作为南水北调东线工程的“总开关”,江都水利枢纽4座大型泵站、3座船闸、12座节制闸组成的“水利矩阵”,正将长江水逆势北送,实现“南北共饮一江水” 的愿景。

2020年11月13日,习近平总书记视察江都水利枢纽时叮嘱“一定要确保一江清水向北流”,这句话便成了缪薇和同事们牢牢坚守的使命。2015年从河海大学电气工程专业毕业后,她就扎根于此,见证着这座枢纽如何创造“水往高处流”的奇迹。南水北调东线工程从长江三江营引水,经13个梯级台阶连续爬升40米,江水通过双线输水线路串联4个调蓄湖泊,一路北上抵达天津,东进滋养山东半岛。2014年通水至今,南水北调东线工程已安全运行近11 年,累计调水出省超80亿立方米。

碧水北送,扬波千重;长河泱泱,利泽万方。这背后,是无数水利人的智慧与坚守。为了保障水质,建设团队构建水文水质监测中心,配合地方实施 305项治污项目,让沿线主要污染物排放总量削减超80%,东线源头扬州三江营水源保护区全年水质达地表水水质Ⅱ类标准,江苏段水质稳定在地表水水质Ⅲ类标准;为了让泵站效率最大化,科研团队针对不同站点“因站制宜”,研发出11套技术方案,让泵站效率普遍提升至80%左右。

今天,“南水”已从北方城市的补充水源,变成多个重要城市生活用水的主力水源,更在2022年助力京杭大运河实现近百年来首次全线贯通,使其全年通航里程达877千米,成为国内仅次于长江的第二条“黄金水道”,大幅度提高区域水运能力。

“治水兴邦的使命已融入血脉。”缪薇的话收获现场观众经久不息的掌声,这更是新一代水利人的心声。在江都枢纽,像她这样的青年还有很多,他们传承着老一代“战天斗地”的精神,让每一滴“南水”都精准流向需要的地方。这座矗立在长江边的枢纽,不仅是水利工程的奇迹,更是江苏“源头担当” 的生动写照。

江豚的“微笑”——“长江大保护”书写的民生答卷

《幸福江河》节目中的一段动画,让观众跟着小江豚经历了一场“生死考验”:曾经的长江里,垃圾漂浮、渔网密布,小江豚找不到同伴,甚至连自己也身陷囹圄。2021年1月1日零时起,长江流域重点水域开始实施十年禁渔,时间转眼已经来到第五个年头,而今小江豚不仅能在清澈的江水中嬉戏,也找到了曾经的伙伴,它嘴角弯弯的模样,成了长江生态改善的“最佳勋章”。

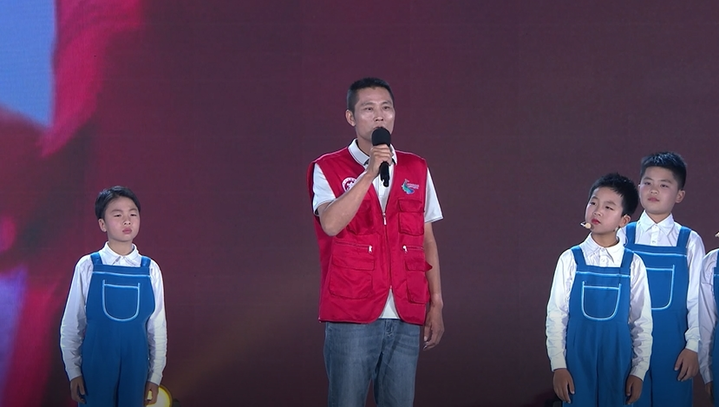

“现在一天能看到十几头江豚,比以前打渔时见的鱼还多!”江豚巡护员杨金海的讲述,道出了长江“十年禁渔”的成效。这位曾经的老渔民记得,过去江水浑浊、鱼群减少,渔民的日子越来越难。2016年,他响应长江生态修复号召“上岸”,成为一名巡护员。每天与江水相伴,杨金海心里清楚,一切都不一样了,长江江苏段的变化肉眼可见——2021至2024年,流域土著鱼类达344种,较禁渔前增加36种;2024年中华鲟年度放流数量首次超100万尾,胭脂鱼从濒临灭绝到年人工繁育500万尾,江豚种群数量持续稳定,南京下关、镇江畅洲北汊等江段,频繁出现“江豚逐浪”“母子同框”的画面。

改变不止来自禁渔,更源于江苏铁腕治污的决心。曾经“重化围江”的长江岸线,如今正焕发生机:南通五山地区关停203家“散乱污”企业,新增森林面积6平方公里,从“臭水沟”变成滨江公园;常州新北区滨江化工园区让沿江1公里内化工企业“退岸”,生态岸线占比达80.6%;泰州率先试点长江入河排污口整治,全省1.6万个排污口整治完成率达98%。

今天的长江江苏段,一江清水、两岸葱绿。2024年上半年,长江干流水质稳定达Ⅱ类,主要支流断面水质优Ⅲ比例100%,南京长江新济洲国家湿地公园的鸟类从103种增至224种,维管植物从354种增至584种。

从渔民到巡护员,从企业到政府,每个普通人的行动都在为长江“疗伤”。正如杨金海所说:“从索取到守护,日子像江水一样越来越有盼头。”长江的改变,不仅是生态的胜利,更是民生的答卷——它让“母亲河”重新焕发生机,也让人与自然和谐共生的愿景照进现实。

治水兴邦,从来不只是一句口号。从河海大学走出的顾明、缪薇,到无数像杨金海一样的巡护员,他们践行着各自的使命,让青春在江河间闪光。如今,新时代的接力棒已交到这一代青年手中,以青春之力,续写水脉华章,就是要像守护江河一样,以智慧攻克难题,以坚守践行使命,以热爱守护家园。当更多青年投身水利事业,定能让一江清水永续东流,让江河安澜的幸福图景,在中华大地上绵延不绝。