深秋的潘安湖,水波潋滟,大雁掠影,震旦鸦雀时隐时现于芦苇丛间,勾勒出一幅灵动和谐的生态画卷。这片曾经因采煤而塌陷、地表破碎的“生态伤疤”,如今已成为江苏生态修复的典范、国家级湿地公园的标杆。从遍布工矿的废弃地,到生机盎然的城市“绿肺”;从塌陷区遍布的矿区,到光伏板下的“蓝色海洋”……“十四五”以来,江苏徐州牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念,统筹发展和安全,着力保耕地、保发展、保生态,有力支撑服务徐州经济社会高质量发展。

空间重塑 聚力城市更新

走进徐州市铜山区张集镇梁堂古村落,青砖黛瓦的民居错落有致,古朴的石板路蜿蜒曲折,仿佛一幅水墨画卷徐徐展开。“我们根据梁堂村的自然风貌和文化特色,制定了‘保护古村落、发展新产业’的规划思路。”徐州市自然资源和规划局国土空间规划处处长姜妍介绍,“通过保留传统建筑风貌,同时引入生态农业和乡村旅游,实现了传统与现代的完美融合。”

梁堂村的蝶变是徐州构建国土空间规划体系的缩影。在国土空间规划方面,徐州建成了“山水交融、中部都市、两翼田园、五点支撑”的国土空间格局。这一规划不仅明确了城市发展方向,更为乡村振兴提供了科学指引。全市1344个行政村全部完成规划编制,形成了多元共生的乡村振兴新格局。

在沛县,一场以“活化记忆、提升品质”为目标的城市更新行动悄然推进。位于老城中心的原县委、县政府大院,在“原样保护、留住记忆”的原则下焕发新生。通过“房屋安全鉴定+消防鉴定+资产”一体化出让与“政企合作招商运营”等创新机制,昔日封闭的机关大院,如今已成为开放共享、人气汇聚的时尚街区。沛县老大院片区践行“微更新、轻干预”理念,构建起“一核引领、两带贯通、六区联动、多点激活”的功能布局,成为老城复兴的示范窗口。

贾汪区潘安湖街道唐庄村将废弃采石场改造成生态公园,发展了特色民宿和生态农业,村民收入大幅提升。在新沂市,总投资超百亿元的新凤鸣二期项目落地,见证了徐州“项目跟着规划走、要素跟着项目走”的改革成效。为保障项目落地,徐州市自然资源和规划局积极向省厅申请规划空间周转指标,保障了项目新增建设用地1122.3亩的需求。

耕地保护 守护粮食安全底线

金秋十月,睢宁县魏集镇陆圩村,一片片金黄的水稻在阳光下熠熠生辉。这里曾是低效闲置土地,通过土地整治和复垦,变成了高产稳产的基本农田。稻田里,农民们正在收割,脸上洋溢着丰收的喜悦。陆圩村紧邻故黄河,沙质土壤支离破碎,被称为“甲鱼壳地”,非旱即涝,土地低效。2025年2月,在魏集镇党委带领下,陆圩村以土地入股为重点,开展“旱改水”工程,村党总支将零散低效的“巴掌田”整合为1400亩集中连片的“希望田”。

“我们建立了耕地保护补偿激励机制,每年对耕地保护成效突出的县、镇、街道和村级集体经济组织给予通报表扬和资金奖励,充分调动了农民保护耕地的积极性。”徐州市自然资源和规划局耕地保护处副处长许瑞山介绍,2022年以来,徐州市连续三年耕地面积累计净增加13.2万亩,超额完成目标任务。建立健全耕地保护补偿激励机制,“十四五”以来,累计发放激励资金1.27亿元。同时,通过消化批而未供土地2.68万亩,盘活低效闲置土地4万亩,实现了节约集约模范市(县)创建全覆盖。“耕地是粮食生产的命根子,我们必须保护好每一寸耕地。”许瑞山说。

“十四五”以来,徐州通过推进占补平衡和增减挂钩项目新增耕地5.01万亩。创新补充耕地指标易地调剂机制,推动土地要素跨市域流动,交易全市占补平衡指标3.8万亩。徐州多管齐下推进耕地保护工作,将耕地保有量和永久基本农田保护任务纳入国土空间规划,层层压实各级党政责任;创新建立耕地保护党政同责考核机制。目前,全市保有耕地面积872万亩、永久基本农田740万亩,两项指标均位居全省第二位。

生态修复 从“生态伤疤”到“城市绿肺”

黄河故道生态廊道建设是徐州生态修复的典型缩影。2025年初,《黄河故道生态廊道建设项目实施方案》通过评审,标志着该项目进入实质性实施阶段。“黄河故道途经徐州市4区3县,境内全长234千米,约占黄河故道全长的32%。”项目技术负责人介绍说。根据《徐州市黄河故道绿色生态廊道建设三年行动计划(2023—2025年)》,今年黄河故道沿线将完成廊道林带建设133千米,新建和更新完善农田林网12万亩,实施村庄绿化85个。

站在贾汪区潘安湖观景台上,碧波荡漾的湖面与郁郁葱葱的绿树相映成趣,谁能想到脚下曾是一片最深达4米的采煤沉陷区。通过生态修复工程,这里变成了国家湿地公园。湖面上,几只野鸭在自由自在地游弋,岸边,游客们悠闲地散步、拍照。

在黄河故道泉山区丁楼段,施工人员正在种植水生植物,修建生态护坡。“我们坚持生态、经济、社会、景观多种效益兼顾,突出地方特色,夯实绿色廊道的生态基底。”施工现场负责人表示。

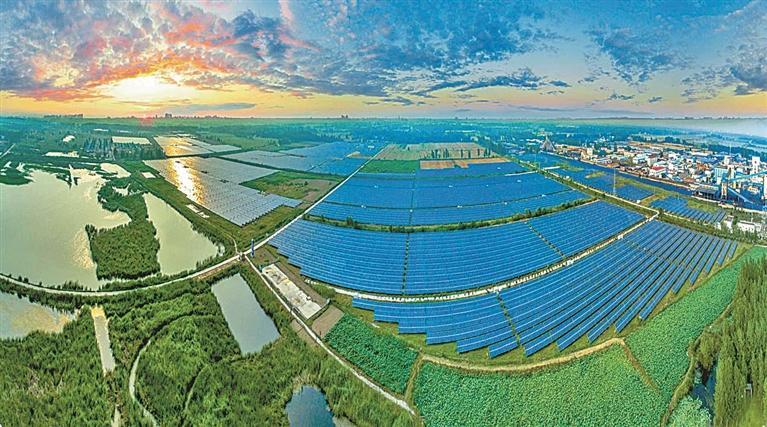

更令人欣喜的是,废弃工矿正在变成“聚宝盆”。华润电力在沛县建设的智慧能源光伏基地,总面积10534亩,装机容量500兆瓦,采用农光、渔光互补复合型光伏发电。“项目全部建成后,年均可提供清洁电能超6亿千瓦时,每年折算下来可节约标煤19万吨,减少二氧化碳排放约49万吨。”基地项目经理说。

2021年以来,徐州安排五大类、84项生态修复项目,持续推进山水林田湖草一体化系统治理和修复。累计修复废弃采石宕口211处,治理采煤沉陷区35.4万亩,治理率达到83%。不仅有效解决了历史遗留的生态问题,还为城市的绿色发展奠定了坚实基础。

在生态修复过程中,徐州始终坚持以“两山”理念为指引,将生态修复与产业发展、民生改善紧密结合,走出了一条生态优先、绿色发展的新路径。通过引入现代农业、生态旅游等绿色产业,将修复后的土地转化为生态产品,形成了生态产品价值链,同时加强生态产品的品牌建设,认证和质量追溯体系建设,提升生态产品的附加值和市场竞争力。

绿色发展 培育新质生产力

2025年7月,徐州出台《关于推进场景建设加快发展新质生产力的实施意见》,聚焦科技创新、产业发展、民生服务、社会治理四大领域。系统推进场景建设,明确到2027年开放200个以上场景机会,全力打造场景驱动与实体经济深度融合应用实践高地。在传统产业转型升级中,徐州以场景创新破解产业链痛点,推动生产方式重构。全市780个“智改数转网联”项目已实现规上工业企业全覆盖。240个技改项目与500个数字化转型项目梯次推进,传统制造业智能化、绿色化水平显著提升。

徐钢集团1280立方米高炉配套步进式烧结机技改项目使吨烧结矿能源消耗降低18%左右。

新兴产业培育方面,徐州通过场景创新打破“创新孤岛”,促进产业集群化发展。徐州经开区在电子信息材料、设备、封测及应用环节持续突破,产业集聚效应凸显。

资源调查 汉文化遗产“数字重生”

2024年11月,徐州汉文化产业区成功入选全国首批区域特色自然和人文资源调查试点,标志着徐州在文化遗产数字化保护与活化利用方面迈出关键一步。徐州市自然资源和规划局联合多家专业机构,以龟山汉墓、狮子山汉墓等代表性遗址为核心,对约2000公顷的研究区域展开系统调查,系统采集了地形地貌、文物普查、实景三维等17类基础数据。

“我们不仅整合了多源异构数据,更构建起一个集自然与人文资源于一体的大型数据库。”徐州市自然资源和规划局调查监测处副处长唐仰军介绍。该数据库将资源对象的地理位置、数量特征、经济价值等18类要素进行标准化存储与可视化呈现,实现了自然和人文资源的“一图统揽、一库管理”。

在这一基础上,徐州市进一步突破传统评价模式,从经济、社会、生态3个维度出发,构建了包含13项指标的资源价值评价体系。“这不仅关注文物的直接经济价值,更强调其社会传承功能和生态保护意义,为后续的资产化管理和市场化开发提供了科学依据。”该负责人补充道。

数字化成果迅速转化为实际应用。以“彭城七里”为试点,徐州探索自然资源与人文资源的协同发展机制,推动文化数据融入城市更新与旅游规划。依托精准的资源分布图,全市重新规划汉文化主题旅游线路,将散落在主城区边缘的文化景点串珠成链,有效破解了交通不便、景点分散的难题。

“以前来徐州,想看全汉文化景点得东奔西跑,现在一条旅游专线就能畅游多个精华遗址,体验感完全不一样了。”来自上海的游客张先生感慨道。

随着旅游专线的优化与配套服务的提升,徐州的汉文化资源正逐步转化为可感知、可体验、可消费的城市魅力名片。

随着“十四五”收官,徐州交出了一份亮眼的生态答卷:林木覆盖率达31.6%,45个国省考断面优Ⅲ比例为97.8%,超“十四五”目标11.4个百分点。“一城青山半城湖”不仅是徐州人引以为豪的奇迹,更作为资源型城市转型的“中国方案”走向世界。