- 来源:现代快报全媒体

- 编辑:任红娟

- 时间:2025-09-02 18:49:17

“山高月小,水落石出。”若非亲眼见到不及掌心大小的核桃舟上,刻着八个细如发丝的楹窗小字,恐怕很难体会中学课文《核舟记》中“罔不因势象形,各具情态”的震撼。

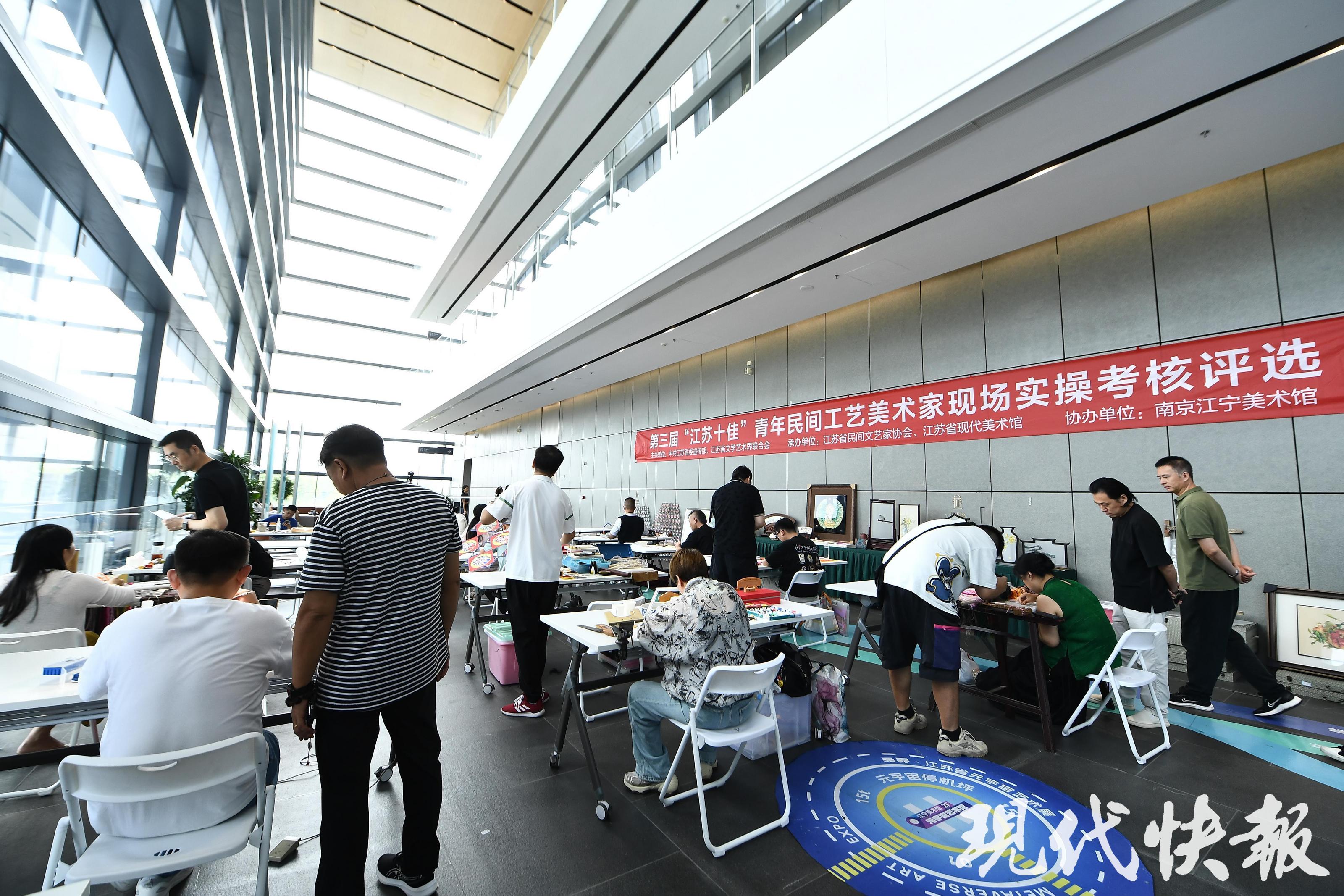

9月2日,在第三届“江苏十佳”青年民间工艺美术家评选现场,这艘从课本中驶出的核舟,正静静地躺在南京江宁美术馆的展台上,扣舷而歌,拉开了这场持续整日的技艺“马拉松”的序幕。

这场由中共江苏省委宣传部、省文联主办,省民间文艺家协会承办,江宁美术馆协办的高规格评选,创新地将民间工艺的创作现场完整搬进美术馆。众多青年手艺人在评委的注视下从容运刀、飞针引线,仿佛每一个展位都是一幅活的“百工图”。

百工竞秀,传统技艺的当代展演

场馆内,时间似乎被不同工艺区的节奏分割成不同维度。只见绣娘指尖的丝线在细绢上轻盈起落,记者看到,一个绣架绣的是怒放的凌霄花,有盛夏气象,另一个绣架在绣银杏叶,顿感秋凉。

不远处,猛犸牙微雕区静得只剩下呼吸声。创作者俯身显微镜前,刀尖在象牙色材质上移动,每下一刀都如履薄冰,他屏息刻画着四面佛眼眸低垂,不能出错,毫厘误差在这一方微观世界里都会被放大成鸿沟。

转身走入漆艺区,视觉瞬间被一方黑漆底台攫住,其上是散落的贝片。工艺师正全神贯注,用毛笔尖蘸取生漆,指尖轻巧地将细小的螺钿片拼合成一幅清雅的荷塘小景:绽开的荷花花瓣层次分明,舒展的荷叶仿佛承着露水,甚至还有细致的莲蓬和一只振翅欲飞的蜻蜓驻足其间。

每一个工艺区都令人大开眼界:梳篦区,创作者将传统屋瓦纹样刻于梳背;核雕区,选手在核桃上雕出举螯的螃蟹;板鹞风筝区,各种脸谱架起一道悬空的戏剧帷幕;农民画区,画家用奔放色彩重现传统乡野划船场景……

守正创新,老手艺的新生之路

技艺的生命力,不仅在于传承,更在于与时代的对话。在剪纸刻纸区,记者看到,传统的彩纸镂空艺术被赋予了新的表达,创作者不再局限于传统的图样,而是以拼接的方式,制作出立体感十足的小人,兼具层次感和立体感。

这组作品相当“大胆”,不仅使用了丰富且饱和度高的色彩,在图案设计方面,还采用大量精细的花卉、几何图案等,特别是,小人的造型独特,面部夸张的大眼睛、富有特色的妆容,以及服饰的剪裁设计,极具表现力。

展架上的青瓷作品也别具一格,一定程度上展现了对传统的突破和巧思。记者注意到,这些作品没有如耳、盖纽等繁复附件,也没有采用常见的花鸟鱼虫、山水云纹等自然意象,而是选取了简洁、现代的几何图案,更符合现今的审美趋势。

比较有意思的还有水晶雕刻区。一位创作者对一块淡黄与茶色交融的原材料端详良久,随后依形就势,巧妙利用天然色带雕出一尾灵动的金鱼——澄澈部分为鱼身鳞尾,巧色处恰好成为头顶一点红,是为鸿运当头,栩栩如生。

薪火相传,工艺精神的时代对话

“手工艺的核心,在于‘动手’。”江苏省民间文艺家协会主席吴元新在现场坦言。在这场堪称“史上最严”的现场考核中,14位从全省脱颖而出的青年佼佼者,面对的是前所未有的挑战:不许带半成品,从一张白纸、一块素料开始,在数小时内完成从构思、草稿到成品呈现的全流程创作。

“我们要看的不是片段,是全程。刺绣的要从空白绣绷起针,雕刻的须面对原始材料动刀,手工艺若失了动手能力,便失了魂。”在他看来,这门看似“笨拙”的测试,实则是对快节奏时代的一种抵抗,“年轻人要学的东西很多,但手工艺传承,必须守住‘手上功夫’这个根脉。”

评委们穿梭于四大门类之间——刺绣、漆艺、水晶雕刻、剪纸乃至农民画,他们需跨越工艺边界,在多样性中寻找共通的艺术规律:从技到艺的升华,从熟练度到创造力的掌控,从传统基因到当代表达的转换。而选手们伏案创作的身影,恰似一幅当代“匠学图”,既是对古老技艺的敬畏,也是对未来可能的探索。

“这不是一场比赛,而是一种导向。”江苏省民间文艺家协会名誉主席陈国欢说,“我们希望通过这样的全流程测评,选出真正能代表江苏民间工艺未来的青年力量,他们既要传承得下,更要创新地走。”他望向场馆中那些年轻而专注的面孔,语气中充满期待:“坚持下去,江苏的手工艺将来必是传承有序、创新有方、人才有继。”

现代快报/现代+记者 王子扬/文 牛华新 顾闻/摄