- 来源:现代快报全媒体

- 编辑:高霞

- 时间:2025-07-23 18:03:54

“30年,五次手术。”南京大学医学院泰康仙林鼓楼医院神经外科主任成惠林提起那位特殊的患者时,语气带着一种沉静。这个来自无锡的女子,自1996年第一次接受神经纤维瘤手术起,便将自己的生命健康托付给成惠林。辗转两家公立医院,再到如今的泰康仙林鼓楼医院,患者跨越城市、始终追随,只因成惠林的那句话:“相信我,你只需在必要的时候开刀。”

△ 成惠林主任神经外科手术照

医学启蒙:“意外”走上神经外科之路

1979年,年仅15岁的成惠林填报高考志愿。“当时觉得参军有意思,又能穿军装。”他笑着回忆报考军医大学的初衷。

军医大学的严格塑造了成惠林最初的医学品格。但实际上,神经外科并非他的首选。1984年本科毕业后,成惠林在部队医院轮转四年,兴趣本在骨科。“我喜欢空间结构,解剖学得好。”但命运之手将他推向神经外科。

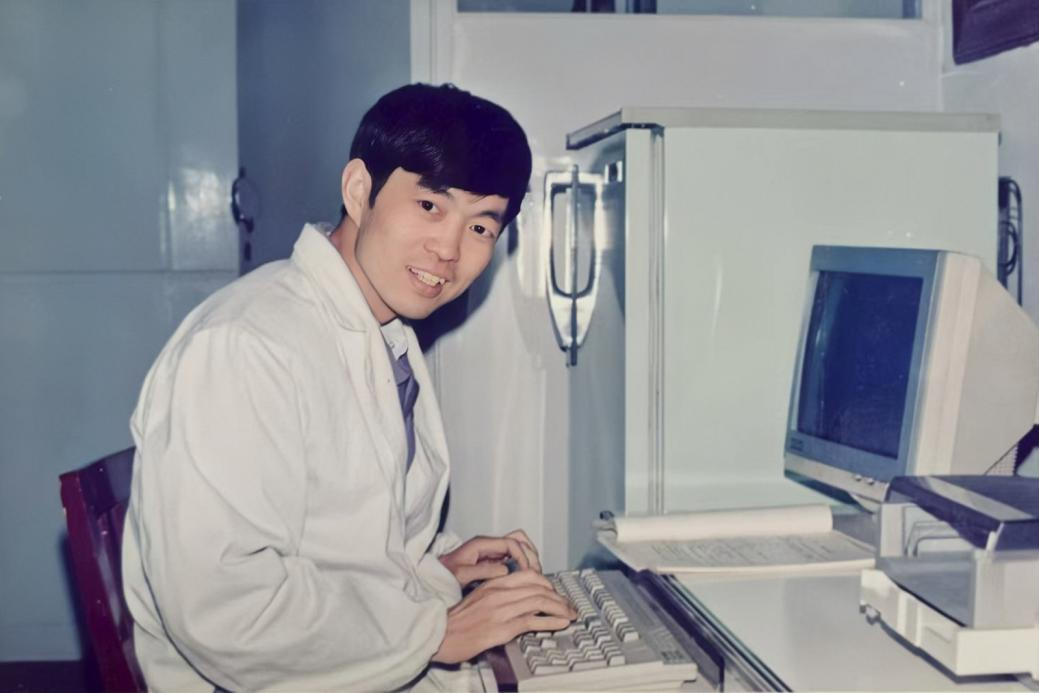

△ 1993年,成惠林攻读硕士研究生期间照片

当时的外科主任告诉成惠林:“医院这里最缺神经外科医生,你去进修神经外科吧。”他的人生方向就此锚定。20世纪80年代,恰逢CT技术革命性应用于临床,神经外科诊疗迎来飞跃。“CT技术引入之前,开颅手术像盲人摸象。有了CT,脑出血、肿瘤的位置就看得清楚了。”成惠林敏锐地抓住了这个迅猛发展的技术,从此和神经外科结缘。

硕士研究生阶段,成惠林主动选择了当时前沿,也极具挑战的“脑移植”研究方向,严谨求精的作风也深植于他的从医理念中。2008年赴美学习之后,成惠林见证了脊柱外科在神经外科体系中的重要地位和成熟模式,回国后率先在神经外科领域开展了脊柱脊髓病变的专病治疗。他意识到,显微神经外科技术应用于脊柱领域,有着骨科难以替代的优势。“神经外科能做脊柱脊髓肿瘤、血管畸形、脊髓空洞等精细手术,这是显微镜下的工作。”

此后的十余年里,成惠林手中的显微手术刀在脊柱脊髓之间游走,并始终站在神经外科的发展前沿,聚焦颅脑和脊柱脊髓肿瘤、颈椎腰椎疾病、脑血管病、疑难神经疾病的诊治,练就了一身“绝活儿”,为数不清的患者点亮了生命希望。

从公立医院到社会办医:长寿时代大有可为

2025年初,已在公立三甲医院工作三十多年的成惠林,做出了职业生涯的又一次关键抉择——加入泰康仙林鼓楼医院。

泰康的医疗与保险、与养老社区充分融合,打造出了医险结合、医养结合的商业模式。而随着长寿时代的到来和民众健康意识的提升,社会对老年系统疾病的防治需求也越来越强。顺应这一需求,泰康仙林鼓楼医院着力发展健康管理、老年医学等“长寿医疗”特色,聚力打造健康管理中心与老年医学中心,为更多泰康保险客户、养老社区居民以及周边区域的市民群众带来高品质的医疗健康服务。

泰康险资办医的灵活机制让成惠林意识到“这里设备先进、环境优雅、服务理念超前”。他发现,在确保基础医疗质量的同时,泰康能更灵活地引入临床价值确切的创新技术和耗材,满足对医疗服务有更高需求的患者。

当然,成惠林更深层的考量,与泰康的医险结合、医养融合战略紧密契合。“老龄化社会,老年病是基础也是未来。”他举例,脊柱退行性疾病、帕金森、三叉神经痛等神经外科疾病,恰恰是老年患者的高发疾病。“在这里发展老年神经外科特色,是大势所趋。患者要的是医疗质量和体验,我们只要把患者真正在乎的做好,小专科也有大未来。”成惠林表示。

敬畏与精进:在泰康构建神经外科新生态

“神经外科是精细活,一丝一毫的误差都可能引发灾难性后果。”成惠林描述着手术显微镜下的景象:比头发丝还细的血管像“马鬃”一般脆弱,医生往往要在电光石火间判断——是果断割舍,还是冒着风险保留?“结果好不好,不在手术开得多大,而在这些细微之处的取舍。”

△ 成惠林组织泰康仙林鼓楼医院神经外科病例讨论

那位追随成惠林30多年的神经纤维瘤病患者,正是这种理念的生动注脚。面对神经纤维瘤这种全身多发的遗传性肿瘤疾病,成惠林没有选择“见瘤就切”的常规路径,而是为患者制定了终身管理策略:“非必要不开刀,只在肿瘤威胁到脊髓功能时手术,尽可能减少创伤次数。”成惠林甚至在手术中刻意“预留”下次手术入路的空间。这种长远考量,使患者原本在30年内可能需要进行的七次手术,压缩至五次,且让患者的身体功能尽量得以保全。

履新泰康仙林鼓楼医院神经外科主任半年之后,成惠林已清晰勾勒出科室发展蓝图:以神经外科急诊为基石,重点打造脑血管病与脊柱脊髓两大亚专业方向。逐步孵化脑积水诊疗中心、帕金森病中心、三叉神经痛中心等专病平台,走出一条“小而精”的差异化之路。

从军医大学的青葱学子,到公立医院的创新拓荒者,再到社会办医平台的学科带头人,成惠林坐在泰康仙林鼓楼医院窗明几净的诊室里,谈起神经外科的建设,他依然神采奕奕:“决定成为医生是一念之间,精研技术是为事业情怀。来这里,是为了理想——对医学的敬畏,对生命的承诺。”

通讯员 刘子淳

(通讯员供图)